Lima, junio de 2024, 7(1), pp. 239-242

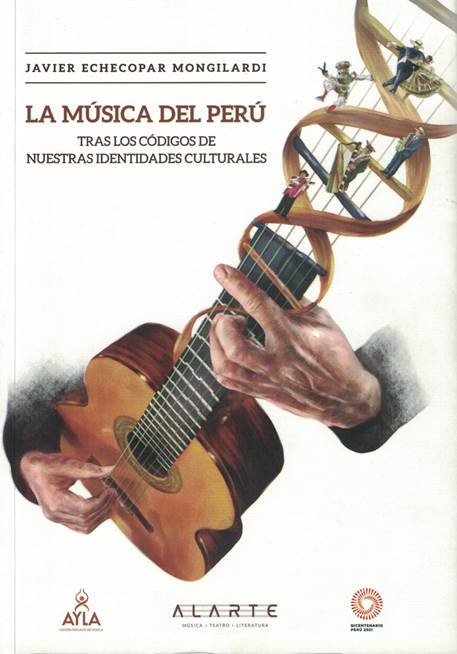

Javier Echecopar Mongilardi (2022). La música del Perú. Tras los códigos de nuestras identidades culturales. AYLA, ALARTE, Bicentenario Perú 2021

Aurelio Tello Malpartida

Universidad Nacional de Música

Lima, Perú

Javier Echecopar es un personaje versátil: Intérprete de la guitarra, compositor, investigador musical, maestro, diplomático, conocedor de la música culta y de la popular, de la antigua y la moderna, de la europea y americana, de la histórica y de la experimental, recopilador de la música tradicional y memorioso transcriptor de la música antigua para su instrumento. Recientemente, Echecopar presentó su libro La música del Perú. Tras los códigos de nuestras identidades culturales, una de las más importantes novedades editoriales en nuestro medio cultural, que enriquece la literatura musical de nuestro país, en el que ha volcado conceptos, nociones, memorias, enfoques, anécdotas, citas de lecturas, alusiones a importantes hacedores de música y a creadores de otras artes y reflexiones personales, todo acumulado a lo largo de una extensa carrera de músico que rebasa las cinco décadas de actividad.

El libro se abre con una elocuente presentación del doctor Rodrigo Montoya, quien pone de relieve la entrega de tan abundante información. Le sirve este prólogo para entrar en su cotidiano campo de acción, la antropología, y mostrar cuáles son los vasos comunicantes que se dan entre esta disciplina y la música. De paso, y con profundo respeto, disiente del concepto de mestizaje cultural –que acuña el maestro Echecopar como símil del mestizaje biológico–, presente en diversas páginas del libro y da apuntes precisos sobre la ilusión de que del encuentro de dos culturas surja una tercera, apuntando más bien hacia el concepto de apropiación de elementos culturales foráneos que, al paso de los siglos, se convirtieron en expresiones propias y genuinas de nuestra gente. Considera Montoya que un punto de controversia con el autor se asienta en el uso del singular y el plural para distinguir arte de artesanía, alta cultura de cultura popular, música clásica de músicas tradicionales y plantea que ha habido un uso y abuso del singular para designar a la bellas artes, concepto occidental greco-romano y judeo-cristiano, como superior a otras formas de cultura. Pero estos aspectos puestos a debate, no le impiden reconocer el gran aporte que representa el libro de Echecopar por la magnitud de información que entrega sobre las muchas músicas que pueblan el territorio peruano.

La música del Perú está organizado a la manera de una sinfonía, en capítulos denominados movimientos, precedidos de una Introducción y seguidos de un Encore y una Infografía sobre el desarrollo de la música en el Perú, una suerte de línea de tiempo que corre en paralelo a la que demarca la del proceso de la música en la Cultura Occidental. Este apéndice deja ver cuáles han sido los puntos de encuentro entre ambas culturas y las diferencias entre ellas, expresadas en la enumeración de géneros e instrumentos, con un acápite particular para hablar de la guitarra, sus autores, sus afinaciones y los géneros cultivados con este instrumento. El autor reserva un pequeño espacio para la música de la Amazonía, lamentando que no sea lo suficientemente estudiada y conocida, pero valorando que en ella se conserven aún algunos rasgos de la música precolombina.

Cada uno de los Movimientos lleva un subtítulo que se refiere a las grandes líneas que articulan la copiosa información que el autor ha vaciado en su libro: Movimiento I: Las bases; Movimiento II: Lo que aprendí investigando nuestra música; Movimiento III: ¿Hasta qué punto las músicas pueden servir para narrar la historia?; Movimiento IV: Qué se necesita para seguir adelante. El Encore —dar algo “de nuevo” o, en la vida musical, obsequiar alguna pieza fuera de programa—tampoco escapa a estar acompañada de un subtítulo muy sugerente: Manifiesto para el Perú: sueños musicales.

El libro se ha armado a partir de la adecuada colocación de un enorme fichero de apuntes, —es un extraño rompecabezas— en un entramado que recoge todo el conjunto de saberes que Echecopar ha almacenado en su largo y ancho peregrinar por el mundo. No es un texto lineal, que tenga que leerse obligatoriamente de principio a fin, sino que el lector está en la libertad de escoger como punto de partida cualquiera de sus sabrosas páginas –pareciera un homenaje a la Rayuela de Cortázar—, y volver a ellas cuantas veces le haga falta o lo desee, lo que no impide ir por el texto de cabo a rabo, de tapa a tapa, de la primera palabra a la última, descubriendo toda suerte de aproximaciones —históricas, culturales, técnicas, estéticas, políticas, filosóficas incluso, biográficas— a la música del Perú y del mundo.

El capítulo “Movimiento I: Las bases” entrega, por un lado, un conjunto de textos que dan cuenta de todo aquello que ha sido el fundamento del Echecopar músico, artista, hombre de cultura, persona, y que han enriquecido su mirada al arte a partir de viajes, relaciones personales, lecturas y experiencias de diverso talante. Por otra parte, la sección “Reflexiones de un músico” es la compilación de breves escritos en los que el autor deja plasmadas sus experiencias como intérprete, su percepción de lo que le enseñaron otros artistas, su visión de las muchas músicas que alcanzó a interpretar buscando las raíces y orígenes que les dieron vida, su relación con públicos de distinta naturaleza, su preocupación por el destino de nuestros recursos patrimoniales. Este capítulo se cierra con una generosa recopilación de semblanzas de personajes de variado calibre. Echecopar sabe decir lo mejor de cada uno. De todas ellas, resalto tres: las dedicadas a Celso Garrido-Lecca y Edgar Valcárcel, dos de nuestros más grandes compositores de todos los tiempos, y la hermosísima dedicada a Lucha Reyes, la inolvidable cantante de música criolla.

El “Movimiento II: Lo. que aprendí investigando nuestra música”, muestra el lado musicológico de Javier Echecopar. En este apartado reflexiona sobre asuntos como la identidad, la interpretación, su cercanía con los textos y grabaciones esenciales que dan razón y sentido de la música en el Perú en un muy apretado listado biblio-fonográfico, su lectura de fuentes históricas; incluye, además, los textos de unas conferencias sobre la música del Perú.

Un buen pretexto para adentrarse en el universo barroco lo constituye el capítulo “Movimiento III: ¿Hasta qué punto las músicas pueden servir para narrar la historia?”. El capítulo es un jugoso acercamiento a una franja poco estudiada, conocida y difundida de la música peruana: la de los 300 años de virreinato, cuando el Perú estaba situado en el corazón de la cultura occidental. El capítulo contiene varias secciones de perfiles muy precisos: I. Antecedentes. II. Cómo caí en la música barroca. III. Nociones generales sobre el barroco europeo. IV Procesos de formación de la música europea / El Barroco. V. La música en el antiguo Perú. VI. El encuentro de dos mundos musicales. VII. Consideraciones finales.

Con la mirada holística con la que Echecopar asumió su vida musical, no se limitó a tocar el manoseado repertorio romántico-moderno de la guitarra, sino que indagó en materiales poco conocidos, como el Libro de Matías Maestro (1786), un valioso documento histórico que recuperó para el presente al transcribirlo, estudiarlo, tocarlo, publicarlo, llevarlo al disco e incorporar la música de este cuaderno en sus numerosos recitales como solista. Es acaso el capítulo de más amplio alcance. En sus casi doscientas páginas, resulta un sintético, pero significativo, trazo histórico de la música en el Perú, de la época precolombina al siglo XIX, estudiando fuentes escritas y visuales, partituras, documentos, formas, instrumentos y géneros. Sus reflexiones sobre lo ajeno y lo propio, lo extranjero y lo nativo, lo culto y lo popular, están llenas de sugerencias para trazar una política cultural de largo aliento que derive en la construcción de la Nación, esa tarea inacabada y no resuelta desde hace doscientos años, cuando nacimos como la caótica república que seguimos siendo.

El “Movimiento IV: Qué se necesita para seguir adelante” es el capítulo de la esperanza, el de la obligada mirada al estado de cosas, el de la evaluación del qué se ha hecho y qué queda por hacer, de los pasos que se han dado en materia de educación musical, del cauce que ha seguido la investigación musical, de la protección del patrimonio material e inmaterial y del recuento, no siempre grato, de la experiencia de servir en una embajada peruana como agregado cultural y constatar el poco o nulo interés del Estado por los asuntos culturales, o de la descorazonadora participación en una actividad promovida por “Marca Perú” que en aspectos culturales no ha hecho ninguna contribución para dar al mundo una genuina imagen de la riqueza musical de nuestro país. Un capítulo de lectura obligada que debería interesar a los músicos, a los funcionarios, a los administradores de las instancias culturales del país y a la sociedad en general.

El Encore que cierra el libro es la declaración de principios de lo que un músico y artista de larga e intachable trayectoria espera que ocurra en su país, el Perú, para que la música y la cultura tengan un amplio desarrollo. El subtítulo no puede ser más convincente: “Manifiesto para el Perú: Sueños musicales. Carta abierta a los países en vías de consolidación, que por diversos motivos no han podido fortalecer y difundir su propia música”. Se trata de una carta con quince propuestas que Javier Echecopar hizo llegar el 28 de diciembre del 2016 al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski motivada por el hecho de que “el Perú se encontraba frente a la celebración del bicentenario de su Independencia, en el 2021”. Son quince propuestas que tocan aspectos concernientes a mejorar el estado de cosas que atañen a la música peruana, que van de solicitar un adecuado local para el Conservatorio Nacional de Música (hoy Universidad Nacional de Música), la creación de centros de educación musical en todo el país, la integración de las áreas clásica y popular, el apoyo a la investigación, la interpretación, grabación y publicación de música académica de todas las épocas, la creación de un museo de la música, el enriquecimiento de los planes de estudio, la organización de festivales, el incremento de la bibliografía sobre la música peruana a través de publicaciones, en fin, sueños que quedaron en sueños.

Recomiendo ampliamente la lectura de este libro, uno de los textos sustantivos para la formación de nuestros estudiantes y el incremento de conocimientos de los profesionales y de todos los que aman la música. Quiero cerrar esta reseña citando un párrafo de la contraportada, porque me parece que sintetiza el sentido de La música del Perú:

El libro de Javier Echecopar constituye un trabajo inédito de estudio, investigación, análisis y reflexión acerca de la música peruana desde épocas inmemoriales, y nos lleva por los caminos y sonidos de la música barroca, republicana y tradicional peruana, como elementos fundamentales para narrar la historia del Perú desde la música. ¿Por qué la música? Porque enseña a escuchar; y saber escuchar es fundamental para saber encontrar, comprender y compartir.