Lima, diciembre de 2024, 8(2), pp. 25-40

La redención de Alzedo: o un posible contexto a la Canción a la Batalla de Ayacucho1

José Manuel Izquierdo König

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

![]() https://orcid.org/0000-0002-7974-7101

https://orcid.org/0000-0002-7974-7101

En 1924, y en ocasión de las grandes celebraciones para el Centenario de la Batalla de Ayacucho, se publicó el libro Homenaje de la obra la Campaña de Ayacucho al Centenario de la Libertad Sud-Americana que, fuera de las introducciones de rigor, tenía como principal objetivo entregar documentación sobre dicha campaña y memoriales patrióticos alusivos. En su introducción, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, entonces correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, señalaba que entre todos los documentos, “singular y muy gozosamente los realza la canción, ignorada hasta hoy, que nuestro gran compositor Bernardo Alcedo dedicó a esa victoria” (Medina, 1924).

Acojo con gusto la invitación que me hiciera la Revista ANTEC y la Universidad Nacional de Música, para escribir algunas líneas con respecto a esta obra, titulada por Alzedo como Canción a la Batalla de Ayacucho. Y la acojo con gusto, porque es una pieza sobre la que he escrito y reflexionado muy poco previamente, pese a los más de quince años que llevo estudiando la vida y la obra de José Bernardo Alzedo. Estimo, por cierto, que no será necesario explicar aquí quién es José Bernardo Alzedo, autor de la música de la canción nacional del Perú, y compositor clave de la América del Sur durante el siglo XIX. Pero quizás sí sea relevante explicar por qué, durante estos años, no he considerado en particular esta obra. Dos razones, principalmente: la dificultad para consultar el manuscrito original, que está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde me ha sido muy difícil tener acceso como investigador. Lo segundo, la dificultad en datar y entender los orígenes de esta obra. ¿Para qué ocasión la compuso Alzedo? ¿Y qué podemos decir, entonces, de la misma?

Es importante dar cuenta que no existe una colección única de manuscritos de Alzedo. Con ocasión de la restauración del Himno Nacional, en 1901, se publicó un aviso en el periódico buscando un supuesto baúl que contendría todo los manuscritos que dejó el compositor. Lamentablemente, no hubo mayores noticias y, en realidad, pareciera que los manuscritos se disgregaron y se perdieron entre coleccionistas, aunque por fortuna muchos han terminado en la Biblioteca Nacional del Perú. Otras partituras, en Chile, por su trabajo profesional, se han conservado en instituciones religiosas, incluyendo la Catedral de Santiago, la Recoleta Dominica, y también el Seminario Pontificio Mayor, además de una o dos otras composiciones en otros lugares. Toda la música de banda, así como mucha música popular y teatral, está por encontrarse.

El manuscrito de la Canción de Ayacucho (para simplificar el título de aquí en más) está disponible en forma de copia reprográfica, de excelente calidad. ¿Qué razones pudo tener Alzedo para haberlo compuesto? Un punto importante, que podría prestarse a confusiones, es que Alzedo mismo no participó de la campaña de Ayacucho, aunque sí de varias otras. Ingresó al ejército en agosto de 1822, como músico mayor y sub-teniente; estuvo presente en el sitio de las fortalezas del Callao, así como en al menos una de las expediciones al mando del mariscal Sucre. En esa campaña, el batallón N°4, del que era parte, sufrió una de sus mayores derrotas, en la batalla de Torata, cerca de Moquegua, en enero de 1823. De los casi 700 miembros, entre soldados y oficiales, perdió la vida más de la mitad, pero el batallón siguió en pie, con Alzedo entre ellos. A fines de ese mismo año de 1823, Alzedo llegaría a Chile, alejándose de la campaña del Perú y ocupando un rol más cívico como músico de banda.

Así que esto es importante: la composición no es una obra de tiempos de Independencia, ni tampoco una conmemoración a título personal, como he visto señalado en uno que otro lugar. Es una pieza, probablemente, para uso ceremonial. Barbacci (1949), en sus “Apuntes para un Diccionario biográfico musical peruano”, señala que tal vez sea el Himno sin mayores detalles anunciado en el Teatro Principal el 9 de diciembre de 1863, fecha de conmemoración de la batalla, pero dado que similares himnos y marchas se estrenaban o reestrenaban con frecuencias en dichas fechas, no es del todo imposible pensar que sea efectivamente ese el estreno de la composición. Volveré a este punto más tarde, pero es hay que decir que, aunque así fuera, de todas maneras esto no implica datar la obra. Para ello requerimos más información y detalles.

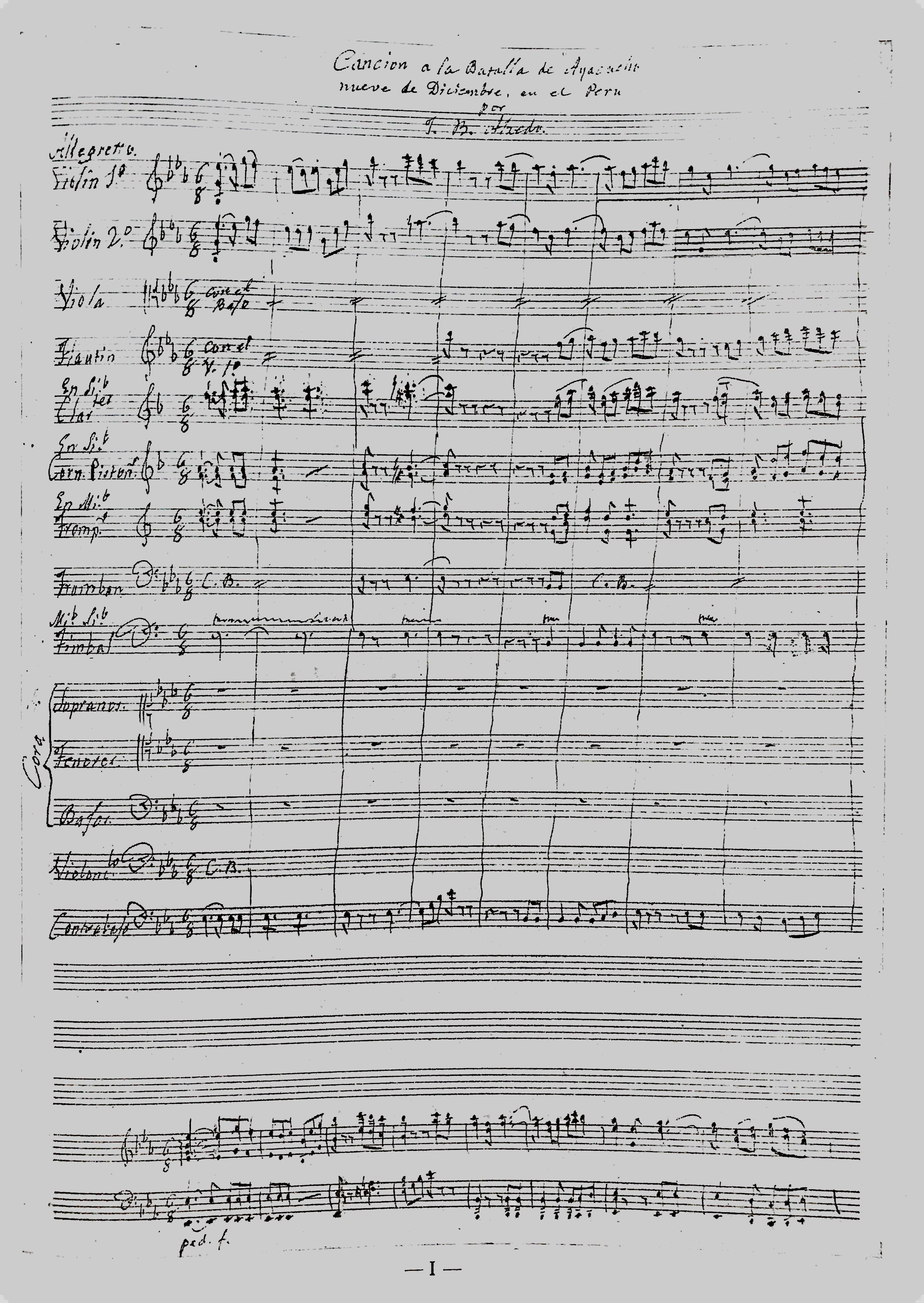

Revisando el manuscrito, hay varios detalles que saltan a la vista. El manuscrito no presenta fechas y su publicación tampoco las indica. Solo una comparación atenta permite entender el contexto en que fue compuesto. Me centraré en algunos detalles observables del mismo que permiten vincularlo a otras partituras: menciono cuatro de ellos. Primero, el manuscrito está compuesto en papel de 20 pautas; segundo, es evidente que se trata de la caligrafía del compositor, por algunos detalles conocidos de la misma (por ejemplo, su característica llave de fa2), pero se ve que esta caligrafía ya tiene algunas tensiones y el pulso no es del todo firme; tercero el título y firma está ubicado en la parte superior de la primera hoja de música y no en una página aparte; cuarto, hay una reducción de la partitura orquestal realizada al pie de la misma partitura. Comparémoslo, por ejemplo, con una obra de fines de la década de 1840, para resaltar estas importantes diferencias.

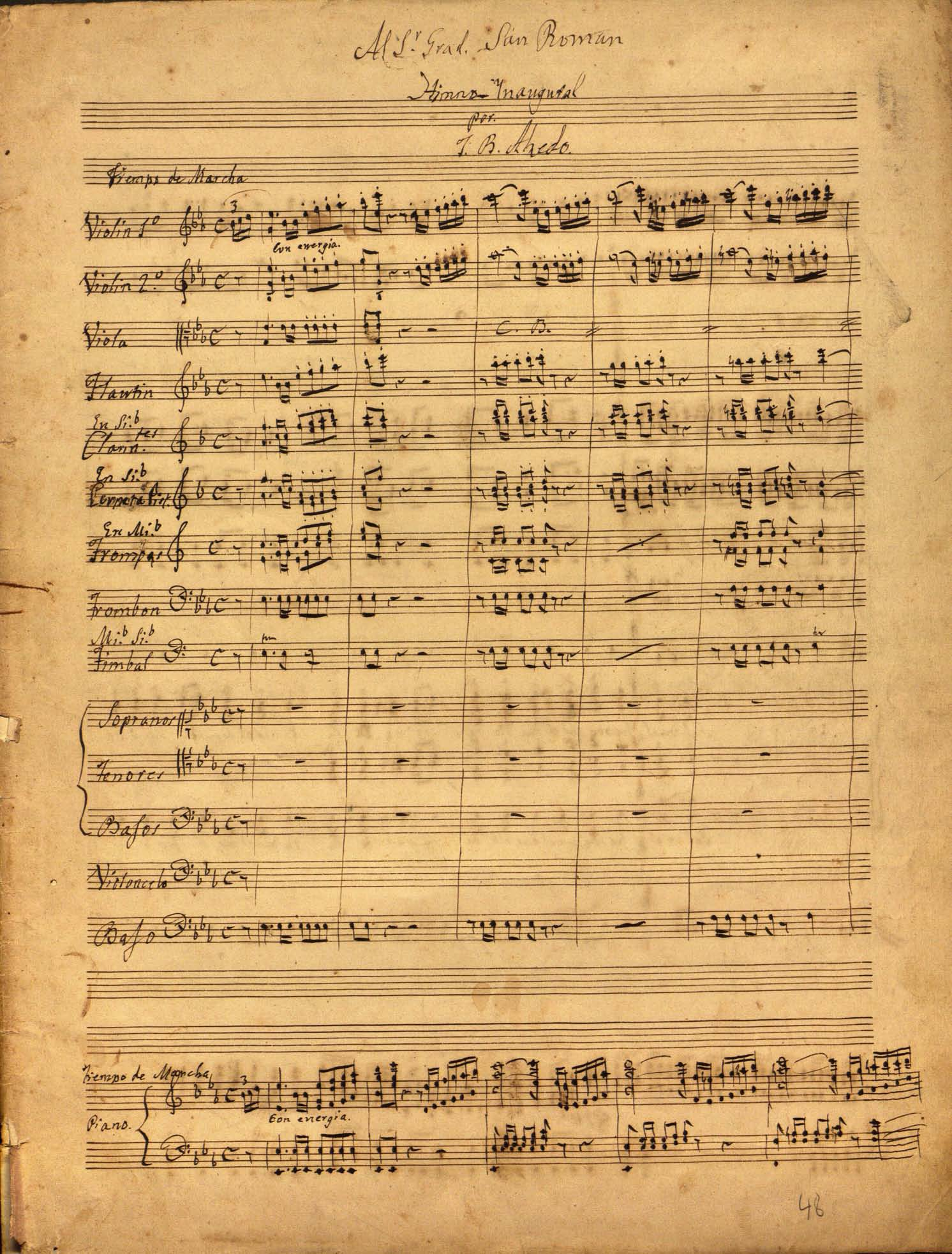

Figura 1

Comparación de manuscritos de la Canción de Ayacucho

Nota. Comparación de manuscritos de la Canción de Ayacucho, así como del Cántico de Moisés, ambos de José Bernardo Alzedo (BNP).

A un lado, el manuscrito de la Canción de Ayacucho, al otro, el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés, lo sabemos por documentos de la Catedral, fue compuesto y estrenado hacia 1848 y el tipo de papel utilizado es frecuente para estos años de Alzedo: el mismo se divide en 16 pautas, no en 20, y la partitura lleva una carátula previa, como portada. Además, se puede ver claramente la diferencia en el pulso del compositor, con el paso de los años. Para fines de la década de 1860, ya era muy difícil para Alzedo escribir y ver. Los últimos documentos redactados por él que tenemos, solo los firma, y alguien más escribe en su nombre. Las firmas son muy débiles. En el caso de sus últimas obras, incluso los bocetos son creados en limpio por alguien, y no por él.

Esto dice que el manuscrito de la Canción de Ayacucho debe ser posterior, pero no de cuándo exactamente. Revisando todas las partituras disponibles públicamente del compositor, he encontrado algunas que tienen evidentes similitudes con este manuscrito de la Canción de Ayacucho. Presento tres aquí:

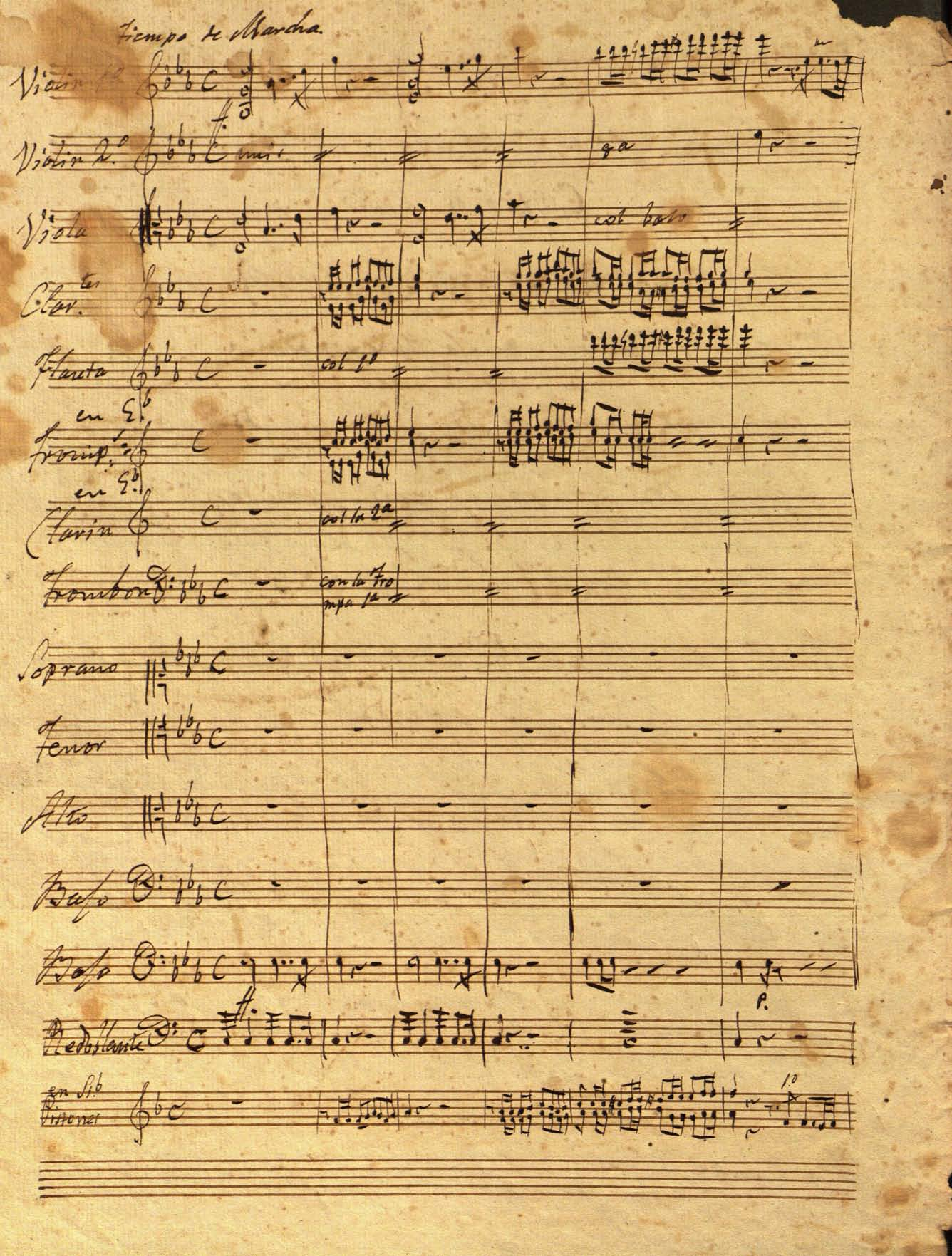

El Himno Encomiástico a 4 voces. No tenemos una fecha exacta de este manuscrito, pero está en el mismo papel de 20 pautas, la firma es casi idéntica, y vemos ya los problemas en el pulso. El acompañamiento de banda al Himno Guerrero. Este tiene que ser compuesto en Lima, por dos razones: la primera, es que Alzedo asume a fines de 1863 como director de bandas del ejército, y esto es lo que lo lleva a retornar al Perú. Lo segundo es que el Himno Guerrero fue escrito para las conmemoraciones de la batalla del 2 de mayo en que España perdió su asalto contra Perú, luego de la captura de las Islas Chincha. Por cierto, idéntico papel, pulso y modo de firmar. Finalmente, quizás el más intrigante caso comparativo. El Himno Inaugural que, como se podrán ver, posteriormente tuvo como agregado “al General San Román”, en una caligrafía algo más endeble. Mismo papel, líneas, pulso, firma, pero además, mismo tipo de reducción al final. Este caso es particularmente intrigante por varias razones.

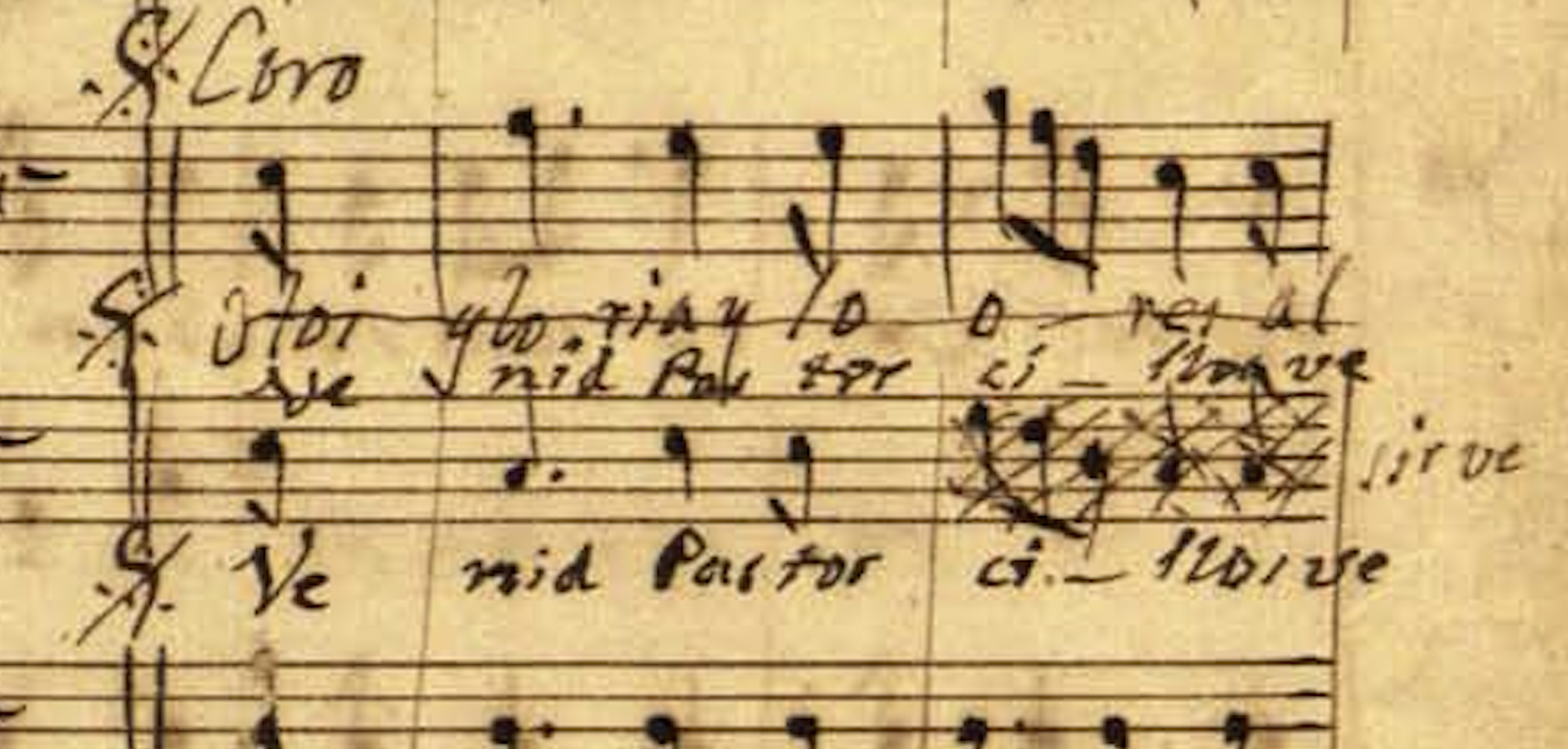

Figura 2

Comparación de manuscritos de la Canción de Ayacucho

Nota. Comparación de manuscritos de la Canción de Ayacucho, así como del Himno Inaugural, de José Bernardo Alzedo (BNP).

El Himno Inaugural fue efectivamente interpretado para la inauguración presidencial del General San Román, en octubre de 1862, lo que sabemos por noticias en la prensa y una carta de agradecimiento del propio Alzedo a que se haya interpretado la obra en dicha ocasión. El problema de esto es doble: primero, el agregado de “al General San Román” claramente posterior. ¿Habrá sido una obra previa, un himno inaugural genérico, que luego solo utilizó aquí? La anotación de General San Román parece tan endeble y posterior, que pienso que siempre fue la idea de la obra, pero que Alzedo quiso anotar aquello para no perder la razón histórica, y anotó el detalle años más tarde. No es una obra reciclada, pero esto es solo una hipótesis. Lo segundo, y más complejo, es que tenemos un año: 1862, y en ese año, Alzedo todavía estaba en Chile, utilizando este tipo de papel, con esa caligrafía y con todos los detalles previamente comentados.

Podría pensarse que Alzedo compuso entonces su Canción de Ayacucho en Chile, pero no olvidemos que las características aquí mencionadas cubren un período de Alzedo que va entre los últimos años en Chile y los primeros en Lima. Esto es lo único que explica el mismo tipo de recursos, materiales y gráficos, en común con piezas que fueron compuestas en Lima entre 1864 y 1865. Entonces, si bien es arriesgado, creo que por el momento podemos datar el manuscrito de la Canción de Ayacucho, en un período que va entre 1862, y 1866, lo que con mucha fuerza sugiere una pieza compuesta para las celebraciones de 1863 (muy menores), o las de 1864.

Es posible, siguiendo a Barbacci y Raygada, que Alzedo hubiera enviado la partitura a Lima desde Chile y fuera estrenada en diciembre de 1863 (quizás en un envío en conjunto con el Himno Inaugural a San Román). De todos modos sería curioso: ¿Por qué escribir esta conmemoración para 1863, si un año más tarde se celebraría el 40 aniversario de la batalla de Ayacucho, fecha muchísimo más significativa? No podemos descartar, por cierto, que Alzedo estuviera pensando en dicho aniversario al escribirla y simplemente se haya aprovechado la oportunidad de interpretarla un año antes, si la hipótesis de Barbacci sobre el estreno es la correcta, cosa de la que no estoy del todo seguro.

Quizás es mejor revisar el contexto, y describir las posibilidades para el año 1863, así como también 1864. Ya desde antes de 1864 se venía dando un impulso conmemorativo a Ayacucho, en parte por interés del propio Miguel de San Román, presidente que había participado, justamente, en las campañas de Junín y Ayacucho, cuando tenía poco más de veinte años. Fue durante su gobierno, en 1862, que se publicó el célebre Álbum de Ayacucho, compilación de documentos, canciones y poesías de tiempos de la Independencia, que tuvo enorme éxito y gran impacto en la construcción de una memoria nacional y regional. Dado aquel interés, ya en 1862 y 1863, el 9 de diciembre recibió celebraciones, aunque no de la escala de 1864.

Hubo varias razones por las que las celebraciones de 1864 fueron especialmente destacadas. La muerte del presidente Miguel de San Román en abril de 1863, luego de poco más de 5 meses de gobierno, arriesgaba la posibilidad de un descalabro político. Ramón Castilla asumió el mando interino y provisorio, como lo hiciera otras veces, y permitió el paso al poder de Juan Antonio Pezet en agosto de aquel año. En abril de 1864, una escuadra española ocupó las islas Chincha, lo que llevaría, más tarde, a la guerra con España. Y, sin embargo, Pezet decidió esperar antes de declarar la guerra, buscando una salida diplomática. Naturalmente, la prensa se llenó, por meses, de ataques a su figura, tildándolo de “cobarde”. Como señala un articulista en noviembre de 1864, a un mes del aniversario de la batalla que aquí conmemoramos: no puede sino ser hipócrita una celebración de Junín y Ayacucho mientras la Escuadra Española ocupaba territorio peruano: “Vencer o morir es en lo que se funda el honor peruano” (El Comercio, 7 de noviembre de 1864).

Y fue en respuesta a dicha tensión que se ideó la celebración de la batalla de Ayacucho en diciembre, como muestra de patriotismo y militarismo peruano, pero también en un intento por evitar el naufragio de un gobierno en evidente crisis. De hecho, el gobierno de Pezet cayó en noviembre de 1865, menos de un año después, con el presidente escapando sin gloria, en una corbeta británica rumbo a Europa. Así, las celebraciones de 1864 fueron particularmente memorables, considerando además que era el 40 aniversario de la batalla de Ayacucho. Además, eran tiempos cuando aún vivían muchos que no sólo recordaban aquella época (como el propio Alzedo), sino que incluso habían participado de las batallas de Junín y Ayacucho. Fueron varias las actividades de aquel 9 de diciembre de 1864, incluyendo los necesarios discursos patrióticos y políticos. Diversos anuncios y recorridos históricos en la prensa, así como la posibilidad de dar algún tipo de pensión a los últimos soldados vivos de dicha campaña (El Comercio, 7 diciembre de 1864), una corrida de toros el 8 de diciembre (El Comercio, 5 de diciembre de 1864) y luego la ceremonia oficial el 9 en la Catedral y con participación del presidente y cuerpos militares. En el teatro, ceremonias patrióticas, incluyendo la Canción Nacional por la compañía de ópera (El Comercio, 10 diciembre de 1864). También ese 9 de diciembre se inaugura la Escuela Central de Artes y Oficios, con una gran ceremonia (El Comercio, 2 de diciembre de 1864). El discurso central de inauguración, por cierto, lo dio nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, que remató con estas palabras: “¡Seamos libres de esta otra servidumbre: la ignorancia de las masas! ¡Disciplinemos soldados para la riqueza y la libertad, por la difusión a manos llenas de la ciencia!”(Museo Histórico Sarmiento, s.f ).

Entonces, la obra de Alzedo pudo haber sido estrenada en 1863, con el compositor aún en Chile (en cuyo caso es aún más raro que el manuscrito que sobreviva tenga tantas correcciones), o ya en 1864 estando él en el Perú. Como fuera, la obra es claramente de aquellos años, por razones históricas como materiales. Y la datación de la obra es relevante, también, por el lugar que ocupa en la propia carrera de Alzedo, quien ya pasaba entonces de los 70 años de edad y se encontraba en camino a retornar al Perú, decisión que había tomado en los últimos meses de 1863. El regreso a Lima, implicaba tanto cerrar su período de maestro de capilla, como defender un lugar como músico y persona en un país que había dejado hacía cuarenta años. Y, claramente, era un retorno que venía preparando con tiempo y calma, al menos desde hacía unos cinco años. La aparición del Álbum de Ayacucho, en 1862, había despertado un cierto debate público sobre el Himno Nacional, y debió ser casi una sorpresa que su compositor siguiera vivo en Chile. Juan Rivera le solicitó, a mediados de 1863, una ya famosa carta por la cual Alzedo explica cómo conoció el texto al que le puso música, y cuáles eran los versos originales del célebre himno, que él mismo define en su carta como “nuestra Canción Nacional” (Alzedo, 1863, citado por Raygada, 1954, p. 52). Este detalle es muy importante: Alzedo vuelve a Perú, en definitiva, por otras razones, pero en paralelo se estaban dando las condiciones para celebrarlo, justamente, como el autor de un himno en proceso firme de consagración.3

Es en la década de 1850 cuando se instala con mayor claridad, y sin lugar a dudas, la idea de una “Canción Nacional”, que no es otra que la canción de Alzedo. Ya para 1863 y 1864 es habitual que dicho himno sirva de inicio a espectáculos teatrales y ceremonias, e incluso que cuando no se incluye, el público lo exija abiertamente a la orquesta o la compañía lírica, “escuchándolo toda la concurrencia de pié” (El Comercio, 22 de octubre de 1864). Es por esto mismo que se da el sabido conflicto entre Carlos Eklund y Alzedo, por el cual éste, al llegar a Lima, rechaza una edición nueva realizada por Eklund, proceso durante el cual Alzedo públicamente establece que él es el único que puede determinar el color y forma de una pieza que, finalmente, es aún suya, incluso considerando la ley de derechos de autor de Perú de 1849, una de las más tempranas en América Latina. Por lo mismo, y como es sabido, Alzedo realiza su propia edición de la “Canción Nacional”, que aparece anunciada por primera vez en El Comercio (28 mayo de 1864), y siguió a la venta todo aquel año.

Hay que considerar, además, que Alzedo trae consigo, en estos años, no sólo la experiencia de las décadas como maestro de capilla, sino, además, la de un músico profesional que sabía ocupar su oficio para consagraciones con quienes fuera necesario, especialmente con personas importantes para él política y socialmente hablando. Estos son años de varias obras en dicho sentido, incluyendo la mencionada obra para Ramón Castilla, el Himno Inaugural a San Román, pero también otro himno a Enrique Meiggs, ingeniero y empresario a cargo de los trenes, primero en Chile y luego en el Perú, y una figura fundamental de la vida social y económica de aquellos años. Alzedo, siempre hábil, sabía que podía utilizar su música para destacar y ser reconocido, una preocupación constante en su carrera (Barbacci, 1949).

Pero, por otro lado, la Canción a la Batalla de Ayacucho escapa a aquellas obras de circunstancia por otras razones, apuntando a un Alzedo algo más complejo y con una profunda tradición y oficio tras él. Como hemos visto antes, Raygada señala que el texto poético de la obra es del poeta arequipeño Trinidad Fernández, quien nació en 1830 y obtuvo sus primeros éxitos en la prensa. Pocos años antes de la composición de la obra, Fernández (1857) había publicado un primer volumen de su poesía.

El texto de Fernández para Ayacucho es, justamente, lo que produce uno de los quiebres más intrigantes de la obra: las implicancias simbólicas de la relación entre texto y música. Como he señalado en otras publicaciones, para entender a Alzedo como compositor, y como él mismo señala en más de una publicación, lo clave de su ideal es que el texto debe ser puesto adecuadamente en música. Debe haber un intento verdadero de representación y amplificación del mensaje, una tarea clave para un maestro de capilla y músico de iglesia. Alzedo, en lo que he considerado un estilo musical republicano, lleva esta habilidad también al contexto de las músicas patrióticas y de circunstancia, una y otra vez transformando las narrativas mediante el sonido.

El texto de Fernández es el de un autor joven, muy joven, varias generaciones más joven que Alzedo. Esa distancia no debió ser menor para el compositor. Nótese que el poema habla de “El triunfo y los recuerdos”, pero, aún más importante, que aquellos recuerdos son de otra generación, de “nuestros abuelos”. Esto es, se trata del texto de alguien que es dos generaciones más joven que Alzedo, que había vivido en tiempos de aquellas batallas, y siendo ya un adulto. ¿Cómo poner música a un texto que establece tal distancia, tal memoria, con aquellos días?

El triunfo y los recuerdos cantemos de Ayacucho

Que América en sus campos selló su libertad.

Y allí nuestros abuelos el último cartucho

Quemaron por librarnos de ruin cautividad.

Del nueve de diciembre loemos la memoria

Que más alta victoria el orbe admiró.

En ese fausto día, Perú, de su verdugo

El ominoso yugo tu brazo sacudió.5

Creo que la lectura del texto es, justamente, lo que lleva a Alzedo a dejar de lado el estilo militar que utiliza para mucha de su música patriótica y de circunstancia de aquellos años y escribir lo que puede sólo ser descrito como un villancico de tipo pastoral, en un notorio 6/8, y con la clara estructura ABA de Coro, seguido de versos a dúo, para luego retornar al Coro original, ya sin la introducción instrumental. Es fácil comparar la estructura y el lenguaje musical con otros villancicos de Alzedo escritos muchas décadas antes, cuando el género era aún utilizado litúrgicamente en la tradición colonial. La obra más parecida, en mi opinión, es el villancico Venid pastorcillos. Nótese aquí en forma comparativa la estructura de ambas composiciones, tanto en términos generales, como en el hecho de que los versos son, en ambos casos, cantados a dueto por dos voces superiores.

Tabla 1

Síntesis de los procesos y herramientas tecnológicas para la creación musical

|

Intro |

Coro |

Coda |

Versos |

|

|

Canción de Ayacucho |

12 |

32 |

9/1 |

21 |

|

Venid Pastorcillos |

16 |

19 |

4 |

21 |

Cabe sumar a esto, por cierto, que el Himno Encomiástico, mencionado hace un buen rato en la comparación cronológica, y que fue copiado en similar papel y época que la Canción de Ayacucho aquí analizada, no es ni más ni menos que una versión orquestal, con otra letra, del villancico Venid Pastorcillos: esto es, hay ya un cruce entre las sonoridades y espíritu del villancico, con una apuesta más bien de circunstancia cívica. Hay que notar que este manuscrito del Himno Encomiástico / Venid Pastorcillos es también de esta época, aunque la obra pareciera ser muy anterior, y se conservan justamente otras copias previas en Santiago.

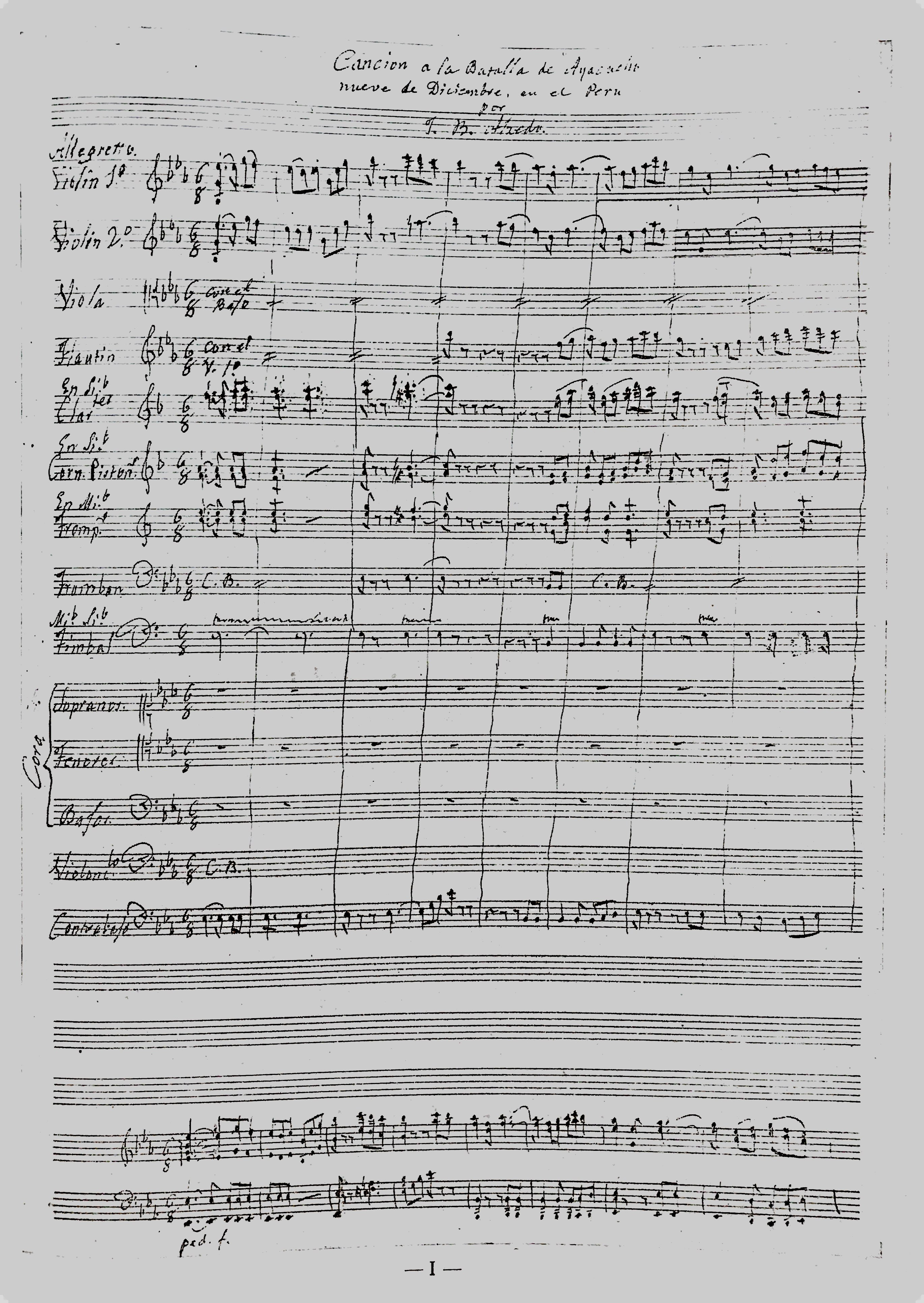

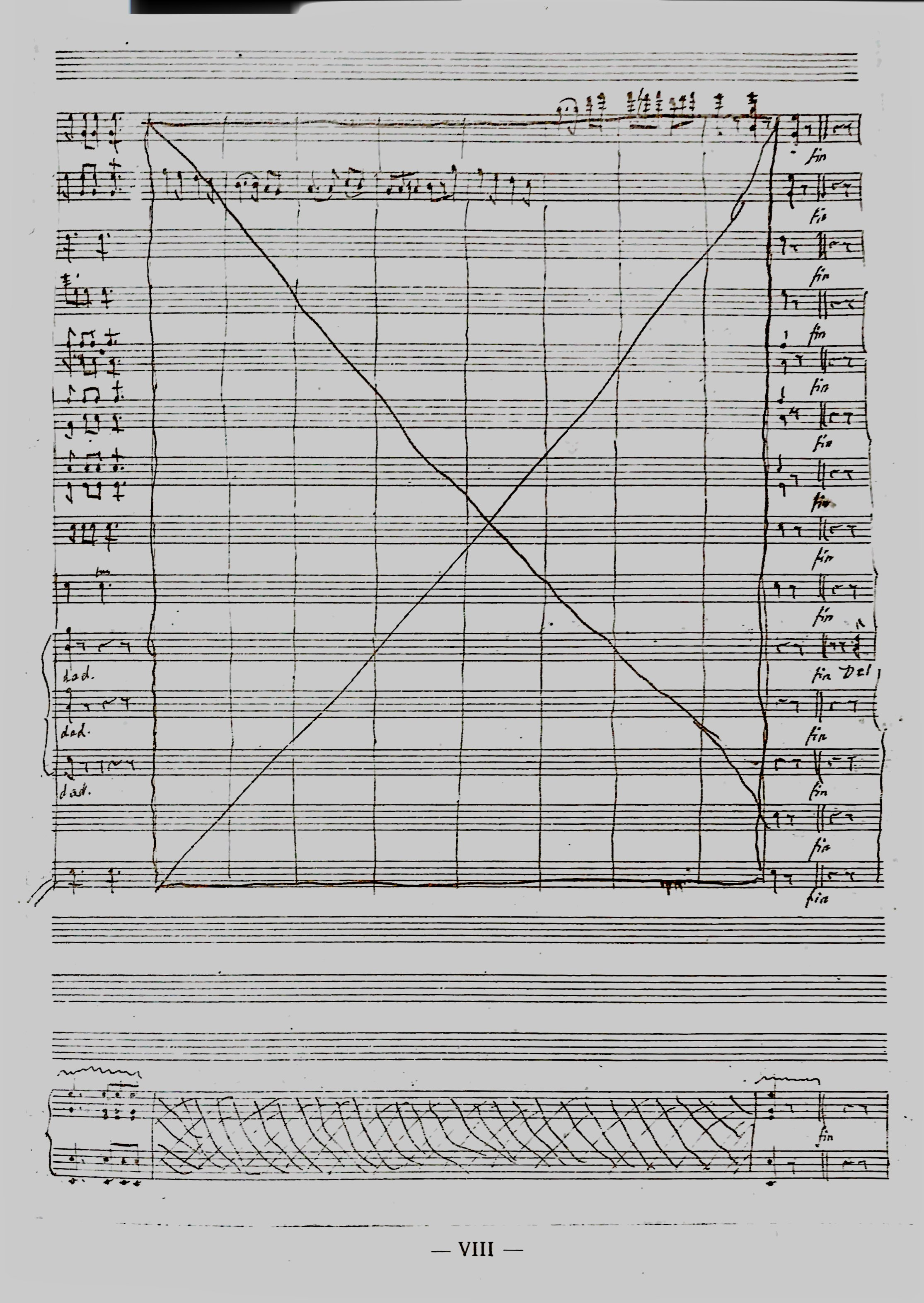

Figura 3

Fragmento del Himno Encomiástico

Nota. Fragmento del Himno Encomiástico, de José Bernardo Alzedo, que muestra los dos usos textuales del mismo (como himno y como villancico titulado Venid Pastorcillos).

Podría parece un oxímoron entonces esta Canción de Ayacucho: un villancico patriótico, o un villancico militar, conmemorando una batalla, pero aquí el villancico se vuelve un género nostálgico, que remite auditivamente a una sonoridad del pasado, colonial, una música, justamente, de los abuelos. De hecho, en tiempos de Independencia circularon también no pocos villancicos patrióticos, descritos así en impresos, como aquellos publicados por Aurelio Miró Quesada en el tomo XXIV de la Colección Documental de la Independencia del Perú dedicado a la poesía. Por ejemplo, uno de aquellos villancicos, escrito en tiempos de la entrada de San Martín a Lima, se inicia con “Albricias Patriotas, que nos han venido, noticias muy grandes, de lo acaecido”, pero concluye con una cierta advertencia moral, como lo hacen muchos villancicos religiosos, y que creo sigue siendo interesante y válida de leer hoy, fiel reflejo del espíritu de aquel año 1821: “Pero amigos míos, vamos despacito, hasta que la cosa venga por oficio, porque si se duerme este negocito, de todos nosotros hacen un buen frito” (Miro Quesada, 1971, p.203).

También hay que decir que si bien estilísticamente la primera parte de la obra, con el coro, tiene mucho del Alzedo temprano (melódicamente de su juventud, aunque la instrumentación y ciertas delicadas soluciones armónicas se noten más bien de sus años como maestro de capilla), la sección de los versos es claramente más moderna que lo que uno podría esperar de un villancico de los últimos tiempos coloniales, como es Venid Pastorcillos. Los versos (un solo verso en realidad) de la Canción de Ayacucho están escritos para dúo de sopranos (aunque en la grabación de Cusco lo cantan dos hombres). Aquí el lenguaje, el acompañamiento, el uso de cadenzas y la propia articulación entre las dos voces, remiten a la ópera italiana. Nótese, por ejemplo, el uso de una instrucción “con la parte”, así como también el heroico salto en las voces sobre la palabra “brazo”, estilísticamente afín a la tradición belcantista de Bellini o Donizetti, pero también al espíritu melódico de la Canción Nacional, con el casi idéntico, y muy criticado, salto en la palabra “solemne” durante el coro.

Volviendo entonces al manuscrito, quisiera hacer una última sugerencia, al embarcarme en las conclusiones. La posibilidad, con las fuentes que tenemos hoy, de aceptar que la obra no se haya estrenado en tiempos de Alzedo. El manuscrito es, claramente, uno de trabajo y no uno limpio. No hay partes instrumentales contemporáneas, como si hay para muchas otras piezas del compositor (hay partichelas posteriores, de inicios de siglo XX). Hay una sección particularmente intrigante en la partitura, que es el final del Coro, antes del dueto, todo tachado. Al revisar las pocas notas ahí escritas, en el segundo y primer violines, lo que encontramos es que lo allí anotado no es un material repetido: esto es, no se trata de un error de copista, que erró en volver a escribir algunas notas previas, perdiendo papel. No, esta era una conclusión retórica, orquestal, a la música previa, tal como la utiliza Alzedo en otros de sus villancicos, incluyendo, por ejemplo, De la Casa de David. Este final de frase negado, es claramente sugerente y habla de una obra que está siendo compuesta en el papel, o que quizás fue primero bocetada. Alzedo se arrepintió de esto, o lo recortó, al momento de pasarla a partitura general.

Figura 4

Trozo eliminado por José Bernardo Alzedo

Nota. Obra de José Bernardo Alzedo (BNP).

Quiero cerrar, entonces, volviendo a la obra. Cada obra de Alzedo, en mi opinión, oculta interesantes tramas, debates y procesos, y es sobre todo el reflejo de una voz autoral muy evidente, con mucho carácter, con claridad de ideas e ideales estéticos. Cuando uno pasa varios años con Alzedo, es fácil reconocer su estilo, su interés por ciertas configuraciones armónicas sutiles aunque inesperadas, su lirismo italiano pero no operático, sus cruces entre lo sacro y lo secular, generando un estilo propio que, creo, con toda efectividad representa las búsquedas estéticas y políticas de nuestras repúblicas católicas de aquel entonces. Más allá de si fue estrenada o no, creo que la Canción a la Batalla de Ayacucho es un excelente ejemplo del Alzedo tardío y su constante capacidad de reinsertarse y reinventarse, pese a todos los golpes del destino.

Referencias

Barbacci, R. (1949). Apuntes para un diccionario biográfico musical peruano. Fénix. https://doi.org/10.51433/fenix-bnp.1949.n6.p414-510

Biblioteca Nacional del Perú (2014, 26 de agosto). Concierto de Gala: Música de José Bernardo Alzedo de la Biblioteca Nacional del Péru [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OVr0QSIEYuI&t=2437s

El Comercio. (1864, 28 de mayo). [Nota sobre la edición de la Canción Nacional de Alzedo].

El Comercio. (1864, 22 de octubre). [Nota sobre el público exigiendo la interpretación del himno en ceremonias].

El Comercio. (1864, 7 de noviembre). [Nota sobre la celebración de Junín y Ayacucho mientras la Escuadra Española ocupaba territorio peruano].

El Comercio. (1864, 2 de diciembre). [Nota sobre la inauguración de la Escuela Central de Artes y Oficio].

El Comercio. (1864, 5 de diciembre). [Nota sobre una corrida de toros el 8 de diciembre de 1864].

El Comercio. (1864, 7 de diciembre). [Nota sobre dar algún tipo de pensión a los últimos soldados vivos de la campaña].

El Comercio. (1864, 10 de diciembre). [Nota sobre la interpretación de la Canción Nacional por la compañía de ópera el 9 de diciembre].

Fernández, T. (1857). Poesías. Imprenta del Católico.

Medina, P. M. (1824). Ayacucho: homenaje a la magna empresa de la emancipación política, en el centenario de la batalla del 9 de diciembre de 1824. Impr. Torres Aguirre. https://books.google.com.pe/books?id=wPRaAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Miró Quesada, A. (1971). La poesía de la Emancipación. T. XXIV. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. https://repombd.bnp.gob.pe/bnp/recursos/biblioteca1/HTML/Sesquicentenario/la-poesia-de-la-emancipacion-127571/6/

Museo Histórico Sarmiento. (s.f.). Discurso inaugural de Sarmiento Escuela de Artes y Oficios de Lima - 9 de diciembre de 1864. https://museosarmiento.cultura.gob.ar/noticia/efemerides-mhs-9-de-diciembre-de-1864/

Raygada, C. (1954). Historia crítica del Himno Nacional. T. I y II. Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva Editores.

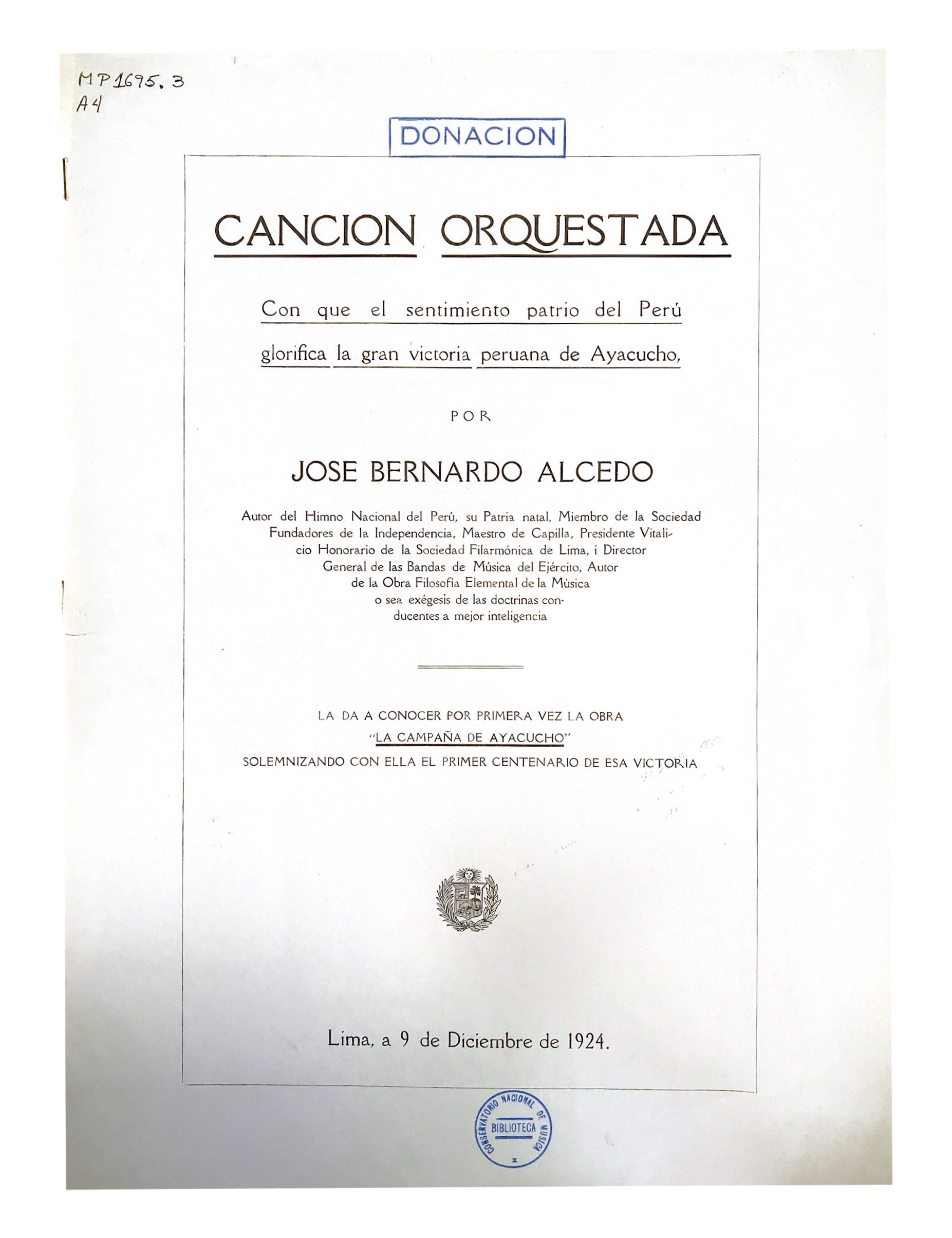

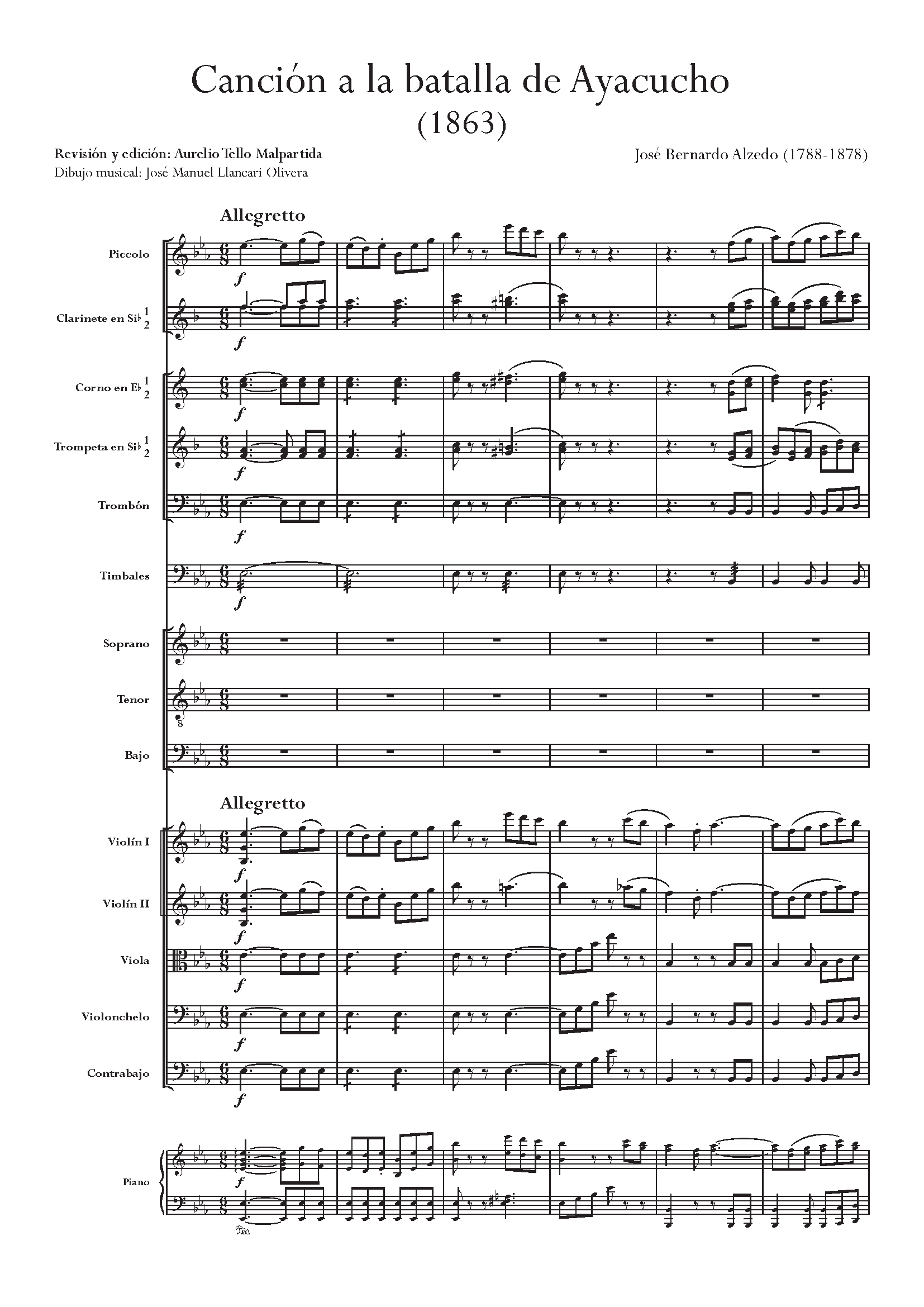

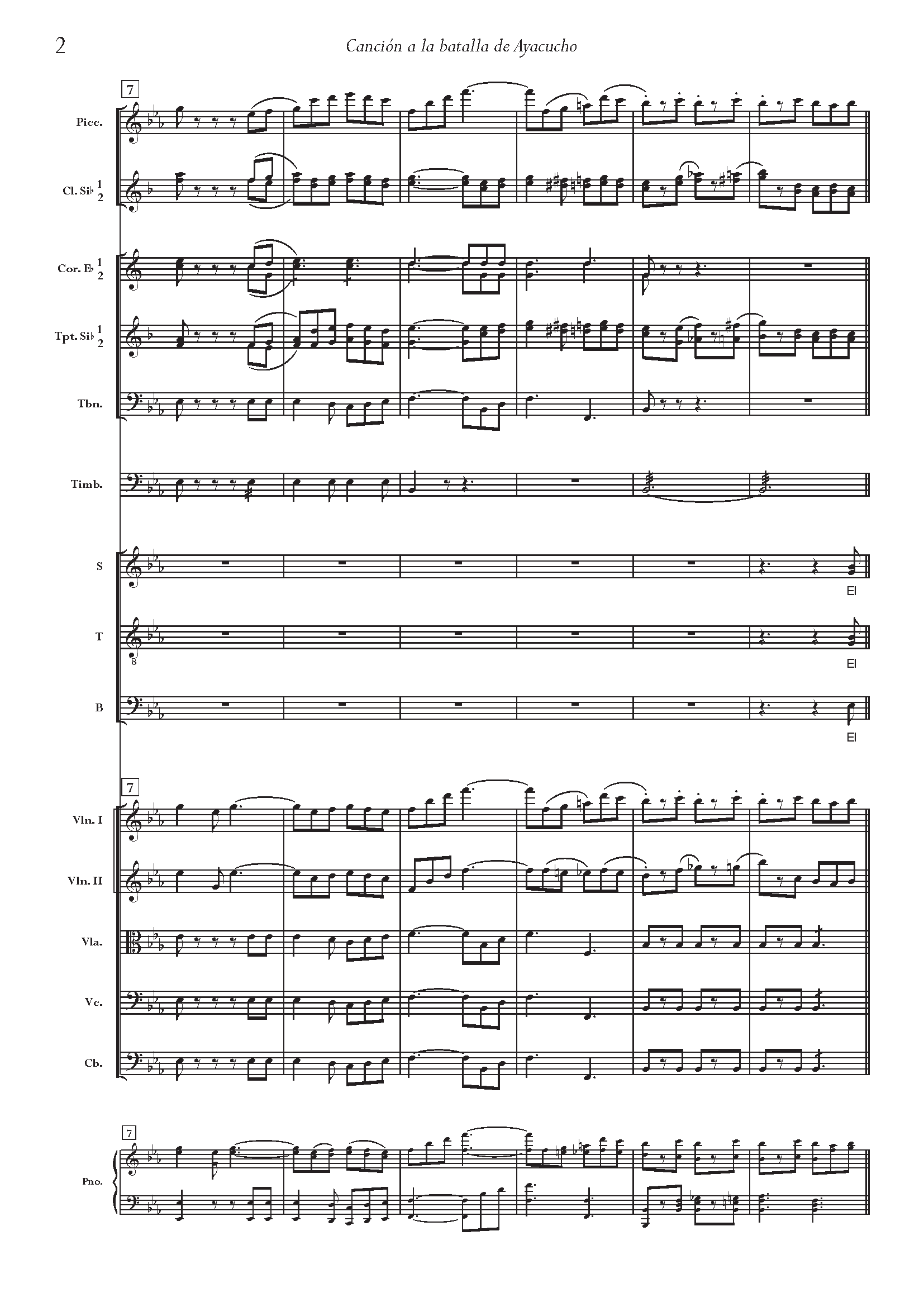

Canción a la batalla de Ayacucho de José B. Alcedo

Para la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, en aras de solemnizar los primeros cien años de esa victoria, se publicó el facsímil de esta pieza compuesta por el autor del Himno Nacional, José Bernardo Alcedo, con el título de “Canción orquestada”, aunque nuestro músico anotó en el encabezado, de puño y letra, “Canción a la batalla de Ayacucho / nueve de diciembre, en el Perú”. Para acompañar la ponencia que José Manuel Izquierdo König presentó en el Simposio “En torno al bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho” acerca de esta partitura, hice una revisión musicológica a fin de resolver algunas contradicciones de escritura que presenta el original. La edición de 1924 la recuperó de los fondos bibliográficos de la UNM el maestro Marco Agustín Baltazar para que, como parte de las actividades de la Comisión Bicentenario, se hiciera una edición moderna con la consiguiente interpretación. El dibujo musical, realizado por José Manuel Llancari, queda incorporado a este número de ANTEC revista de investigación musical, acompañado de un código QR con el que se pueden obtener las partes instrumentales o la versión para voces y piano hecha por el propio Alcedo.

Aurelio Tello

Editor responsable de ANTEC

Obra completa

Obra completa