Lima, deciembre de 2023, 7(2), pp. 215-229

La técnica Stevens Grip aplicada en pasajes arpegiados de la Chacona en re menor BWV 1004 de Johann Sebastian Bach

The Stevens Grip technique applied in arpegiate passages of the Chacone in d minor BWV 1004 by Johann Sebastian Bach

Cristhian Eduardo Mendoza Yllescas

Universidad Nacional de Música

Lima, Perú

cristhianeduardomendozay@gmail.com

![]() https://orcid.org/0009-0002-0471-5751

https://orcid.org/0009-0002-0471-5751

Introducción

La Chacona en re menor BWV 1004 para violín solo de Johann Sebastian Bach es, sin duda, una de las piezas más destacadas del repertorio para violín del Barroco (Cantrell, 2019; Sigismund y Vasile, 2000; Ryan, 2016). Esta pieza representa un reto no sólo para el instrumento para el cual fue escrito, sino también para instrumentos como la marimba, debido a la exigencia técnico-musical, memorización y resistencia física que se requiere por su extensa duración (Boegner, 2012). Durante el estudio de la interpretación en marimba de la chacona, se observó la escasez de información en dos pasajes importantes. Dichos fragmentos requieren de articulaciones, dinámicas y una digitación coherente que permita ejecutar un desarrollo de los arpegios indicados en la partitura.

La presente investigación analiza los dos pasajes con arpegios de la Chacona en re menor, desde el enfoque Stevens Grip. Se exponen los conceptos básicos sobre la aplicación y la ejecución de la técnica Stevens para las diferentes articulaciones y permutaciones en la marimba. De esa forma, se facilita la elección de digitaciones, dinámicas y articulaciones, solucionando las complicaciones del desplazamiento técnico en la marimba y dándole una visión más elaborada al intérprete sobre la pieza musical.

Además, se expone el análisis armónico aplicando los conceptos técnicos de Stevens Grip y la propuesta de las digitaciones para los dos pasajes de los arpegios.

Para lograr resultados que sean significativos en términos técnico-musicales, se realiza la descripción de las diferentes articulaciones en marimba mediante la autoobservación empleada por esta técnica. Asimismo, se incluyen las permutaciones propuestas por Leigh Howard Stevens para una mayor perspectiva sobre las posibles combinaciones. También, se realiza un análisis armónico de los pasajes de arpegios, logrando identificar las frases principales en cada sección y su relevancia a nivel interpretativo. Finalmente, se aplican las dinámicas, articulaciones y digitaciones bajo el enfoque Stevens Grip, siguiendo la conducción armónica.

1. Técnica Stevens Grip: origen, publicación y ventajas

El origen de la técnica desarrollada por Leigh Howard Stevens se remonta a 1972, cuando Stevens decide dejar la batería y especializarse en la marimba, realizando un viaje a Nueva Zelanda para estudiar con Vida Chenoweth, quien en un principio le pide que emplee la técnica Musser Grip, que hasta entonces era frecuentemente empleada por percusionistas (Weiss, 2006). Sin embargo, debido a la incómoda abertura al ejecutar intervalos rápidos y la falta de independencia y precisión al tocar, se vuelve difícil de manejar produciendo tensión en el ejecutante (Sulpicio, 2011; Zirkle, 2003). Por esta razón, Stevens alteró ciertos aspectos de la posición y la empuñadura de las baquetas, formulando ideas sobre el movimiento y los tipos de golpes, haciendo énfasis en la independencia y el control total de cada baqueta, creando la técnica Stevens Grip que él mismo describe como una modificación de la técnica Musser (Mueller, 2016).

Posteriormente, Stevens organizó sus ideas sobre la técnica y las variantes del método de la marimba en su libro Method of Movement for Marimba (1979). En él, se describe al método como el funcionamiento de su propia técnica, incluyendo fotografías sobre la manera de sujetar las baquetas, la posición del cuerpo y los diferentes tipos de golpe: golpe simple independiente, golpe simple alternado, golpe doble vertical y golpe doble lateral (Stevens, 1979). Además, propone veinticuatro ordenamientos, llamados también permutaciones, para los golpes con cuatro baquetas, asignando una digitación para cada uno. Sin embargo, no se muestran ejemplos para la aplicación musical de esta técnica. En 1990 publicó una edición actualizada de su libro, agregando más detalles sobre la ejecución de la técnica, la rutina de ejercicios y el repertorio sugerido (Esteve, 2014).

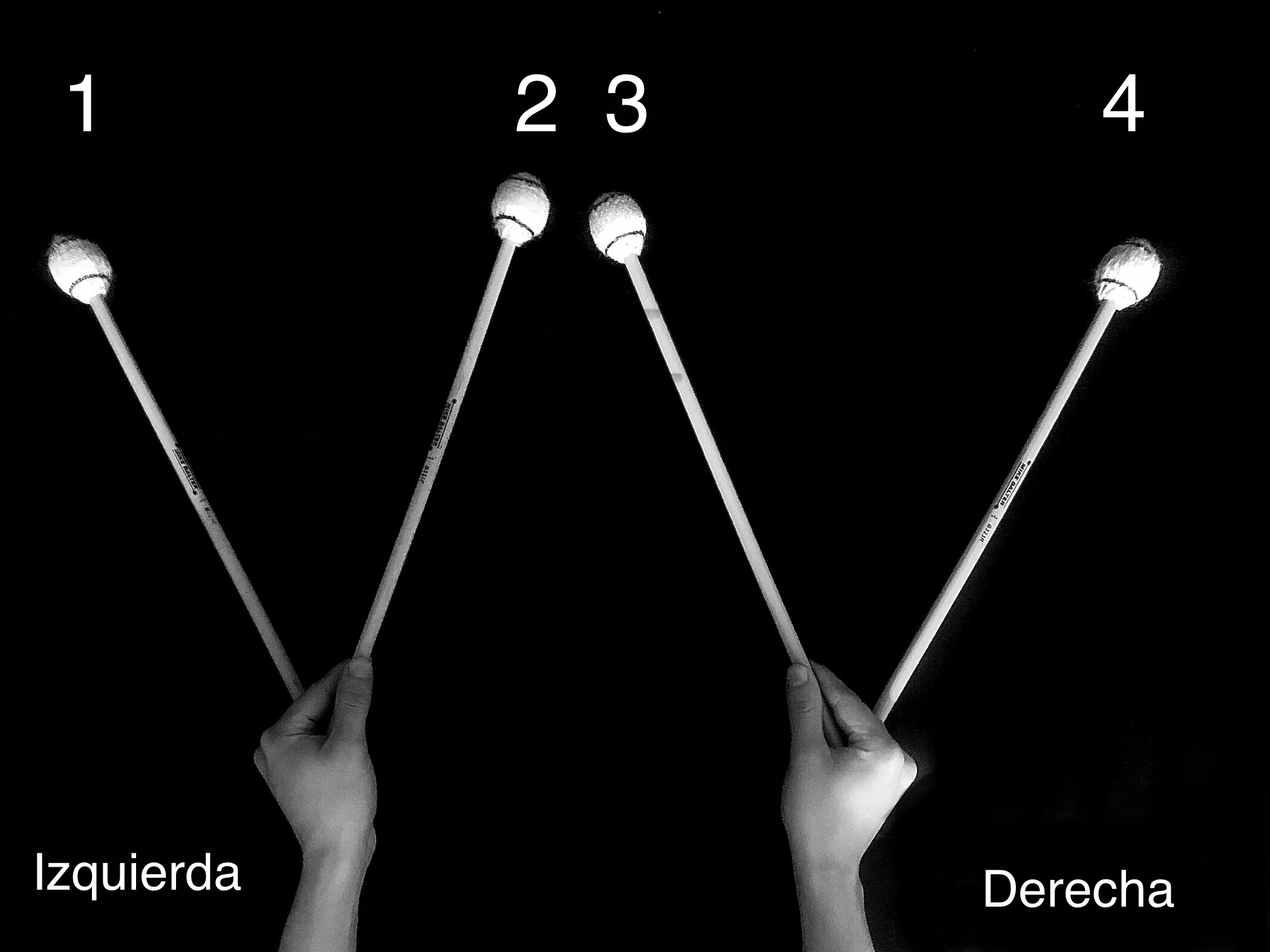

Por otro lado, la técnica diseñada por Stevens permite que las baquetas funcionen de manera independiente, facilitando los golpes en intervalos de más de una octava y otorgando flexibilidad dinámica para cada baqueta. La flexibilidad se obtiene sujetando la baqueta interna entre los dedos índice y pulgar, apoyándose en el dedo medio y dejando la baqueta externa entre el anular y el medio, siendo abrazados por los dedos meñique y anular (ver Anexo 1). Esta técnica ofrece una ventaja para el estudio del repertorio contrapuntístico, a diferencia de las demás técnicas para marimba como son Burton Grip, Traditional Grip y Musser Grip (Ayarza, 2021; Mueller, 2016).

Stevens ha transcrito obras importantes para el repertorio de marimba, enfocadas a fomentar el desarrollo y la destreza técnica del ejecutante como el Preludio y fuga en

Sammut recuerda que su maestro, François Dupin, hablaba a menudo del hombre que revolucionó la marimba. La técnica que creó Leigh es más que un nuevo agarre, es una filosofía: los mazos están libres en las manos, por lo que los músicos que usan esta técnica pueden descubrir una profunda conciencia del sonido a través de todos los diferentes movimientos. Lo que es más importante, su enseñanza permite a los estudiantes desarrollar el aspecto más esencial que se requiere para convertirse en un buen músico: escuchar. (p. 1)

1.1. Articulaciones y permutaciones según Stevens Grip

Antes de ejecutar una pieza hay que conocer las posibilidades técnicas, físicas y sonoras del instrumento en el cual se va a interpretar. En el caso de la marimba se debe considerar las dimensiones del instrumento, ya que existen marimbas de cinco octavas. La Chacona en re menor se transporta una octava más grave para aprovechar su resonancia. Este cambio de registro ocasiona una mayor exigencia en el desplazamiento entre notas y, a su vez, brinda una sonoridad más rica en armónicos. El uso del do grave puede agregar un sonido muy metálico, un sonido bonito y suave o un sonido dramático, según Robert Aldridge (Schweitzer, 2008). Teniendo en cuenta este primer detalle, será necesario aclarar ciertos conceptos básicos sobre tipos de articulación y permutaciones con el enfoque de Stevens Grip que se suele emplear en la marimba, ayudando a la interpretación. Pius Cheng señala que para ejecutar diferentes tipos de articulación en un instrumento idiófono como la marimba, debemos definir tres conceptos básicos: el tipo de golpe, las diferentes velocidades y los diversos niveles de peso (Cheng, 1983, como se citó en Esteve, 2014).

Los tipos de golpe se dividen en up, full y down. El primer golpe, llamado up, empieza abajo y termina arriba, subiendo la baqueta rápidamente después de golpear. El segundo, denominado full, empieza arriba y termina arriba, cerrando los dedos ligeramente al golpear y abriéndolos al subir. El tercero, down, es uno acentuado que empieza arriba y termina abajo, dejando caer las manos y cerrando los dedos. En cuanto a las velocidades, estas pueden describirse como lento, relajado, normal, rápido y agresivo, determinándolas el intérprete de acuerdo con el contexto de cada pieza. Por último, los niveles de peso se determinan por el peso natural que se aplica en varias partes del cuerpo como los dedos, muñeca, brazo y antebrazo.

Una vez aclarados los conceptos básicos, se explica la aplicación en las diferentes articulaciones en marimba mediante la autoobservación, empleando la técnica de Stevens Grip. Entre estas articulaciones están el legato, staccato, acento y tenuto. Cabe resaltar que las articulaciones son muy subjetivas, dependiendo del contexto en el que son usadas y el criterio de cada intérprete (Davis, 2018).

En primer lugar, el legato, que se traduce del italiano como “ligado”, implica que cada nota debe proceder suavemente a la siguiente sin realizar un ataque entre ambas. Sin embargo, esto no es posible en la marimba en condiciones normales, debido a que se necesita golpear las notas individualmente para crear sonido. Siendo así, se propone reducir la velocidad de los movimientos entre cada nota y dar ataques más suaves para producir un efecto de legato con la técnica de Stevens Grip. En ocasiones, se puede usar la baqueta inclinada para evitar el ataque producido por el núcleo de la baqueta (Figura 1).

Figura 1

Inclinación de baqueta con técnica Stevens

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar está el staccato, traducida del italiano como “destacado”. Esta articulación implica una separación entre las notas acortando su duración original y realizando un ligero acento. Para lograr esta articulación en la marimba se puede usar un golpe hacia arriba (up stroke), a una velocidad rápida y evitando poner peso sobre las baquetas. Además, con la técnica Stevens Grip se sugiere agilizar aún más el movimiento ascendente con la muñeca. “La marimba, al igual que el tambor, es un instrumento inherentemente staccato. Una vez que una nota es golpeada, hay una descomposición de la resonancia muy rápida” (Fletcher & Rossing, 1998, como se citó en Broughton & Stevens, 2009, p. 138).

En tercer lugar está el acento. Esta articulación, independientemente del peso que se le aplique, se usa para destacar notas de mayor relevancia. Para lograr esta articulación con la técnica de Stevens Grip, se puede realizar un golpe descendente con una velocidad más rápida y colocando mayor peso como si se usara un golpe full.

La velocidad e intensidad con la que se realice este golpe determinará si se trata de un acento o un marcato.1

En cuarto lugar se encuentra el tenuto, traducida al español como “tenido”. Se diferencia del acento normal porque cumple la función de dar más importancia a un sonido sin emplear mayor volumen o velocidad. Para este tipo de articulación se propone realizar un golpe descendente con una velocidad media, apoyando ligeramente el peso de la muñeca y el antebrazo.

Por último está el sforzato, que significa “forzado” o “con fuerza”. Esta articulación está relacionada con un contexto dinámico que pone mayor énfasis a la nota, empleando una dinámica más fuerte que el acento y un carácter más agresivo. Para esta articulación se recomienda usar un ataque violento, con un movimiento descendente rápido que libere todo el peso del brazo hasta la muñeca.

Según Schutz y Lipscomb (2007), los gestos largos y cortos que acompañan al golpeteo de una nota de marimba, influyen en la percepción visual sobre la duración de la nota como larga o breve, aunque acústicamente la duración es la misma. (Broughton & Stevens, 2009, p.138)

A continuación, se ejemplifica cómo se usa la digitación en las permutaciones, según Stevens Grip:

Figura 2

Digitación según Stevens Grip

Nota. Fuente: Elaboración propia.

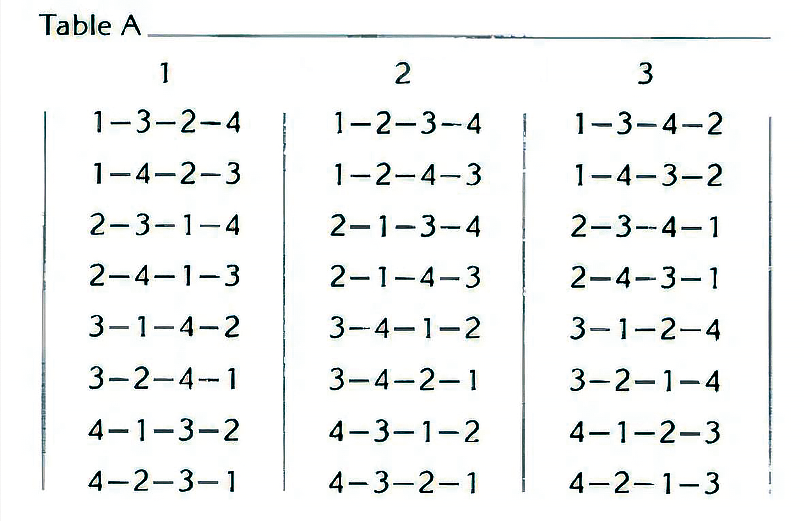

Según Leigh Howard Stevens (1979), existen veinticuatro permutaciones (Figura 3) divididas en tres patrones básicos: los que alternan manos por cada golpe, los que alternan manos cada dos golpes y los que comienzan con un golpe y luego alternan manos cada dos golpes (el primer y cuarto golpe se tocan con la misma mano).

Figura 3

Tabla de permutaciones según Stevens Grip

Nota. Stevens, L.H. (1979). Method of Movement for Marimba with 590 exercises. Charles Dummont & Sons. (p. 6).

Al poner en práctica estos conceptos, se obtiene un panorama con gran versatilidad de opciones a elegir al momento de desarrollar cualquier pieza, especialmente si se trata de secciones con bastante movimiento en la marimba, como es el caso de los pasajes arpegiados de la chacona.

2. Análisis armónico de pasajes arpegiados empleando Stevens Grip

En esta sección, se presenta un análisis armónico separando las voces de los acordes comprendidos entre los compases 89 y 120 y compases 201 y 208, designados como pasaje 1 y pasaje 2 respectivamente. Esta elección se debe a que la única indicación señalada por Bach en su manuscrito fue el arpegio, el cual se escribió en forma de sucesión de acordes de gran dificultad técnico-musical que desafían la capacidad del ejecutante y hacen pensar que Bach lo compuso para luego darle libertad al intérprete y desarrollarlo. En consecuencia, la carencia de indicaciones podría significar una variedad de opciones a la hora de ejecutar dichos arpegios en la marimba.

Este análisis permite identificar las frases en cada sección y las líneas melódicas en cada frase mediante la conducción armónica, logrando entender su relevancia a nivel interpretativo, facilitando la elección de permutaciones, dinámicas y articulaciones con Stevens Grip que ayuden a dar claridad al discurso musical.

Para el pasaje 1, se hace un análisis armónico sobre la partitura sin modificaciones adicionales. En el pasaje 2, se realiza una división y simplificación de voces. Además, ambos pasajes son presentados con un desarrollo de notas en el cual se indican las dinámicas y la digitación de las permutaciones (ver Anexo 2 y 3).

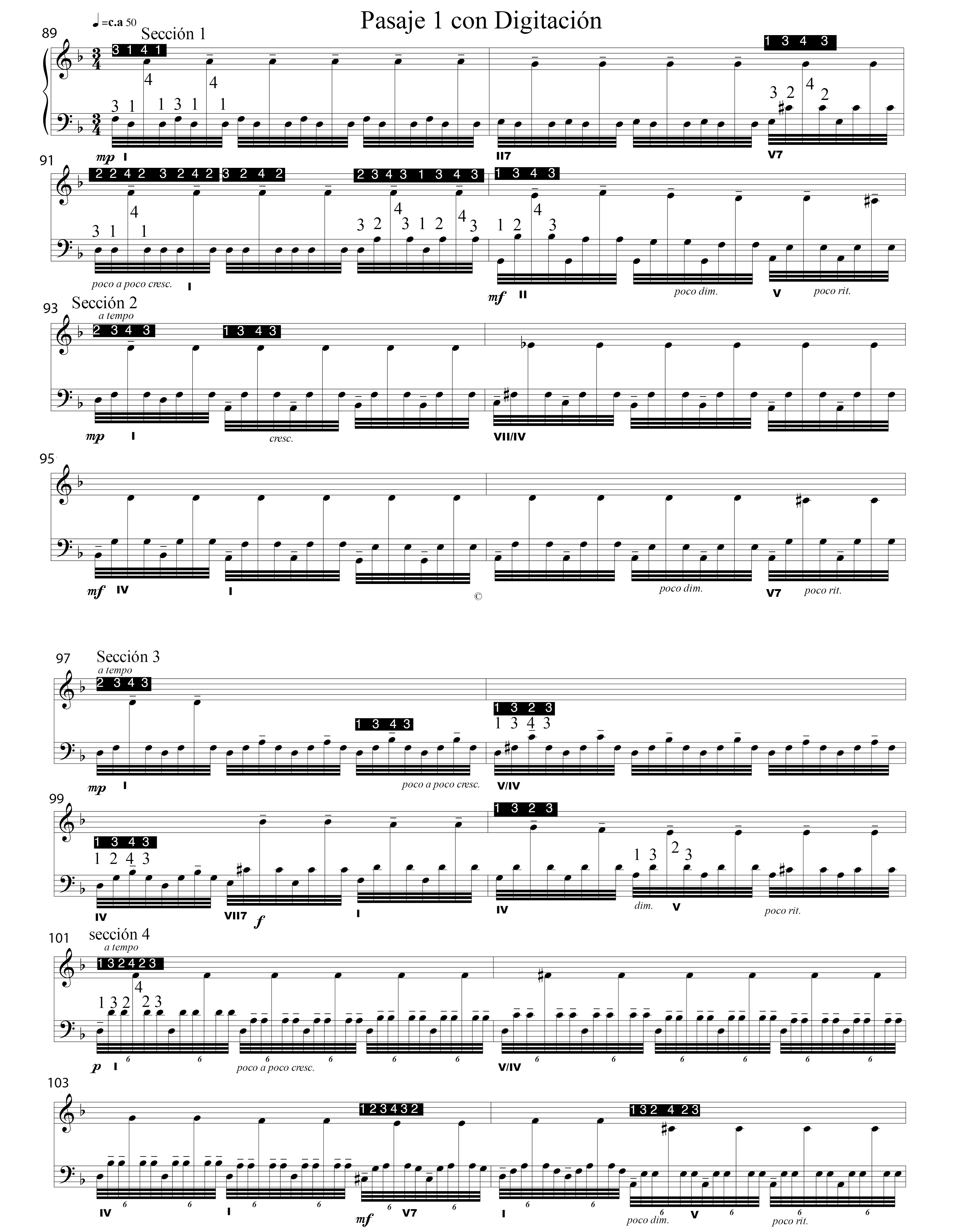

Pasaje 1: Golpes alternados

En este pasaje realizamos un análisis armónico mediante el cual identificamos que el pasaje 1 se divide en seis secciones, formalmente llamadas variaciones, en tonalidad de re menor, repartidas en frases de cuatro y ocho compases, empleando pequeños retardos y apoyaturas (ver Anexo 2).

Se observa que en la armonía de las cuatro primeras secciones, cada una formada por cuatro compases, Bach suele usar progresiones cerradas enfatizando la tónica, dominante y subdominante, a diferencia de las dos últimas secciones en donde hace mayor uso de dominantes secundarias, lo que genera mayor tensión (ver Anexo 3).Una característica a destacar es la dirección descendente que toman las voces y el contrapunto en las cuatro primeras secciones del pasaje, en contraste con la sección 5, la cual toma una dirección ascendente, al emplear mayor cromatismo y llegando a un clímax en la sección 6 que poco a poco retoma una dirección descendente, pero sin perder la tensión e intensidad acumulada en las secciones anteriores. Toda la tensión es liberada en el compás 121 con una pequeña cadencia, siguiendo la dirección descendente y retomando, brevemente, el tema inicial de la chacona en el compás 126 (Figura 4).

Figura 4

Fragmento de Chacona en re menor, Johann Sebastian Bach

Nota. Fuente: Dominio Público. Tomado de IMSLP. Ed. Günter Haußwald (1958) . Neue Bach-Ausgabe, Serie VI, Band 1 (pp.30-41). Bärenreiter Verlag. https://imslp.org/wiki/Violin_Partita_No.2_in_D_minor%2C_BWV_1004_(Bach%2C_Johann_Sebastian)

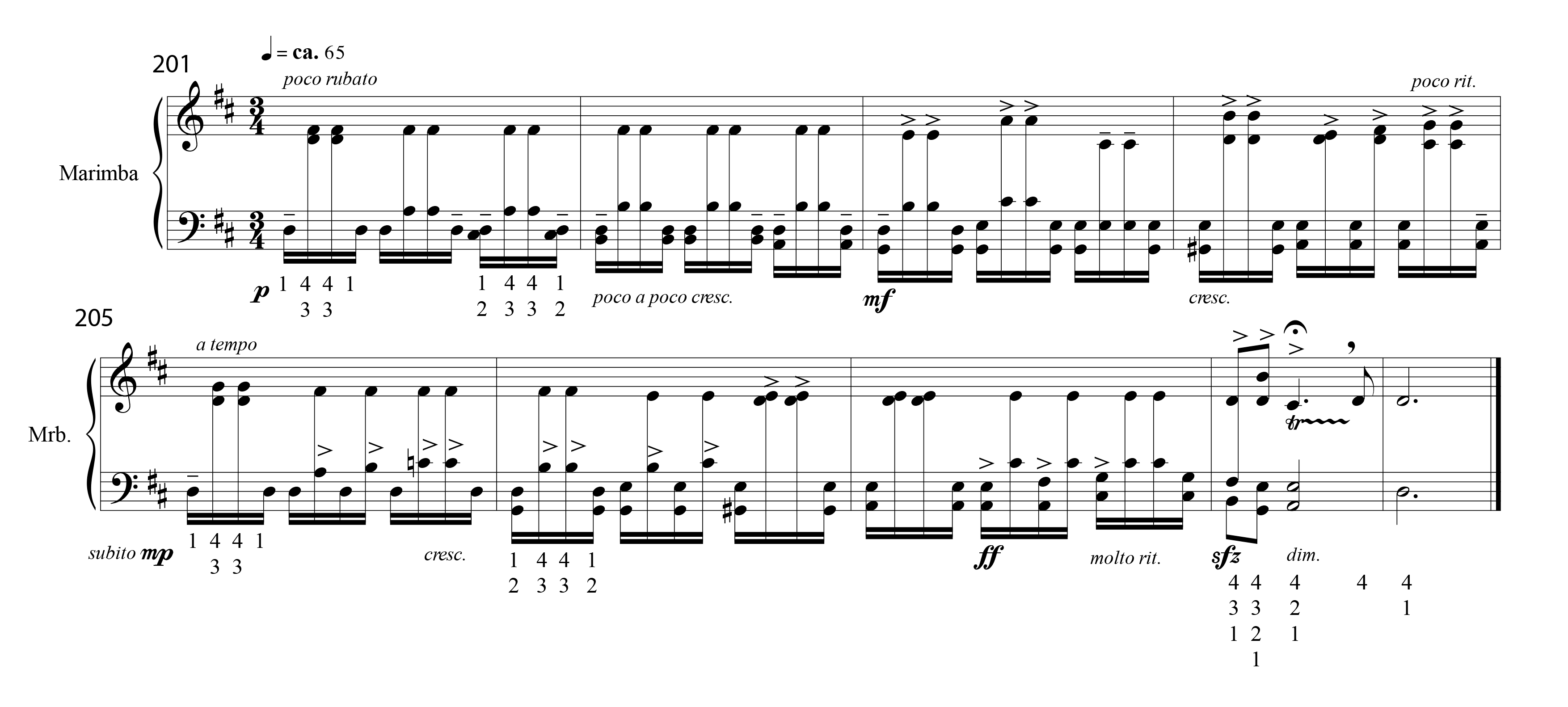

Pasaje 2: Golpes dobles laterales

En este pasaje se utilizó un método de separación y simplificación de notas para dar más claridad a las líneas melódicas señaladas con recuadros, las cuales comparten una estructura motívica similar, pero con ciertos tratamientos. Luego de realizar la separación y simplificación de las voces, se realizó el análisis armónico, notando que este pasaje está escrito en tonalidad de re mayor, y que, al ser más corto (8 compases, más un compás de tónica), contiene una sola sección conformada por dos frases principales de cuatro compases cada una, las cuales han sido identificadas por la llegada de la dominante a la tónica (Figura 5).

Figura 5

Frase 1. Análisis armónico con división y simplificación de voces

Nota. Fuente: Elaboración propia

En la primera frase (Figura 5), se observa que la armonía propuesta por Bach emplea los grados I, VI, II7, V7, V7/V, V, V7, I. Además, se percibe que la voz de soprano tiene una dirección ascendente, contrastando con el bajo que se inicia con una bajada de re a sol. El final de esta frase reposa en la dominante en el bajo; sin embargo, la voz del tenor de la segunda frase se inicia cuando la soprano aún no termina, formando así un encadenamiento entre la primera y la segunda frase.

Figura 6

Frase 2. Análisis armónico con división y simplificación de voces

Nota. Fuente: Elaboración propia

En la segunda frase del pasaje 2 (Figura 6) se analiza el uso de los grados I, I7, IV7, II, V7/V, V, VII/VI, VI, IV, V, I. En este punto se percibe que la voz principal se repite en el contralto y tenor, pero con cambios interválicos y la reiteración de la célula de corcheas de la Frase 1 en forma ascendente y descendente (Figura 7, Figura 8 y Figura 9).

Figura 7

Célula de corcheas, compás 4, voz de soprano, fragmento de Frase 1

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomando de Figura 5. Frase 1. Análisis armónico con división y simplificación de voces. <

Figura 8

Células de corchea transportadas a la quinta y cuarta descendentes, voz de contralto, fragmento de Frase 2

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomando de Figura 6. Frase 2. Análisis armónico con división y simplificación de voces.

Figura 9

Célula de corcheas ascendente y descendente, fragmento de Frase 2

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomando de Figura 6. Frase 2. Análisis armónico con división y simplificación de voces.

2.1 Digitaciones para los pasajes arpegiados

Para la digitación de las permutaciones del pasaje 1 se proponen dos alternativas: La primera se ha escrito con letras negras sobre cada nota, sin usar recuadro, y la segunda, se ha puesto en recuadro negro con números blancos. Ambas digitaciones pueden ser usadas como se describe en los anexos 2 y 3, o combinarse en ciertos pasajes para un mejor desenvolvimiento. Además, se han propuesto dinámicas y articulaciones para cada sección de dicho pasaje, con base en la conducción armónica antes analizada, resaltando el inicio y final de cada sección. Las digitaciones se mantienen hasta que aparezca una nueva.

Todo el pasaje es una sucesión de acordes con melodías que van destacando entre las voces, simulando un coral. El intérprete podría ejecutar el pasaje incrementando progresivamente la intensidad, desde un piano hasta un fortissimo, para generar una tensión que posteriormente se liberará en los compases siguientes. El desarrollo de este pasaje exige una mayor resistencia y agilidad con las permutaciones, cuidando la conducción rítmico-melódica de las baquetas externas y, especialmente, las baquetas internas, ya que al repetir las mismas notas podría descuidarse el balance sonoro entre ambas.

En el pasaje 2 se ha propuesto una sola digitación, debido a su corta duración. Para el desarrollo, a diferencia del pasaje 1, se proponen notas dobles laterales para dar claridad a la repetición de notas. Además, este desarrollo, junto a la digitación, permite una mejor conducción de voces, logrando destacar las células de corcheas antes mencionadas. Dichas células ayudan a dar mayor movimiento a las voces.

En la siguiente figura, la digitación para las permutaciones del pasaje 2 se ha escrito en forma vertical, en el orden que aparecen las notas, de arriba hacia abajo.

Figura 10

Pasaje 2 desarrollado con digitaciones

Nota. Fuente: Elaboración propia.

El desarrollo del pasaje 2 exige un mayor dominio de los golpes dobles intercalados hasta con cuatro baquetas, los cuales forman bicordios que van abriendo y cerrando los intervalos. Por ello, hay que tener presente en todo momento las pequeñas voces internas que se van intercalando, ya que si no se destacan dichas voces, el pasaje pierde claridad y movimiento.

Conclusiones

- La Chacona en re menor contiene pasajes arpegiados contrapuntísticos de gran dificultad, que no se relacionan con el desplazamiento eficaz en la marimba. Por ello, se debe considerar la aplicación de la técnica Stevens Grip, ya que dicha técnica ayuda al desplazamiento en la marimba, otorgando flexibilidad e independencia en cada baqueta.

- El análisis y la contextualización de la pieza musical inducen al instrumentista a elaborar su interpretación, adaptando nuevas digitaciones y articulaciones que favorecen su ejecución sin alejarse del contexto.

- El reconocimiento de los conceptos básicos sobre la aplicación de la técnica Stevens Grip en las diferentes articulaciones, facilita el desenvolvimiento técnico durante la ejecución, evitando tensar el sujetar las baquetas y previniendo futuras lesiones.

- Es necesario considerar las posibilidades y características físicas del ejecutante, ya que ello puede influir al momento de elegir una digitación con Stevens Grip. De igual manera, se debe tener en cuenta la naturaleza del instrumento para encontrar un balance entre la pieza musical, las posibilidades del ejecutante y las del instrumento.

- Las digitaciones propuestas en esta investigación facilitan un mejor desplazamiento en la marimba y pueden reducir la sobrecarga sobre los tendones. Estas digitaciones deben ser estudiadas mediante la autoobservación exhaustiva, enfatizando el desplazamiento eficaz en diferentes velocidades.

- Aun cuando la Chacona en re menor de Johann Sebastian Bach es una pieza valorada en el repertorio de violín –y marimba–, resulta esencial que el intérprete analice la pieza musical y los aspectos técnicos de Stevens Grip. De este modo, se logra la elección consciente de una digitación que facilite el desenvolvimiento técnico en pasajes contrapuntísticos con gran desplazamiento en la marimba, lo cual favorecerá la perfección al momento de interpretar los pasajes arpegiados.

Referencias

Ayarza, F. (2021). Un análisis musical, compositivo e interpretativo del Preludio Nro. 3 en Do Mayor para marimba a 4 baquetas de Ney Rosauro [Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19695

Boegner, M. (2012). J. S. Bach - Aspects of the Chaconne for Violin Solo. Fine Arts International Conference 2010. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 14(2), pp. 53–56.

Broughton, M., & Stevens, C. (2009). Music, movement and marimba: an investigation of the role of movement and gesture in communicating musical expression to an audience. Psychology of Music, 37(2), pp. 137–153. https://doi.org/10.1177/0305735608094511

Cantrell, B. (2019). Three B’s-Three Chaconnes. Current Musicology, (12), pp. 63–74. https://doi.org/10.7916/cm.v0i12.4080

Davis, A. B. (2018). The Art of Marimba Articulation: A Guide for Composers, Conductors, and Performers on the Expressive Capabilities of the Marimba. [Disertación, University of North Texas Libraries]. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1248483/

Esteve, A. (2014). Articulación en la marimba. [Tesis de maestría, Escola Superior de Música de Lisboa] https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/10102?locale=en

Maggioni Guglielmetti Sulpicio, E. C. (2011). O desenvolvimiento da técnica de quatro baquetas para marimba: dos primórdios às primeiras composições brasileiras [Tesis de doctorado, Sao Paulo, Universidad da Sao Paulo] https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27157/tde-16032012-143314/en.php

Mueller, B. S. (2016). The improvisational technique of Eric Sammut [Tesis de doctorado, Indiana University]. https://hdl.handle.net/2022/21126

Ryan, D. (2016). Performing Bach’s “Chaconne” on marimba. [Tesis de maestría, California State University, Long Beach]. https://csulb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=01CALS_ULB:01CALS_ULB&search_scope=NZ_IZ_CI&tab=Everything&docid=alma991010580259702910

Schweitzer, V. (29 de junio de 2008). The Marimba, Rich and Warm, Makes Itself Heard. The New York Times. https://www.nytimes.com/2008/06/29/arts/music/29schw.html

Stevens, L. H. (1979). Method of Movement for Marimba with 590 exercices. Keyboard Percussion Publications

Toduţă, S. & Herman, V. (2000). La chacona de la Partita núm. 2 en re menor para violín solo BWV 1004 de J. S. Bach. Revista de especialización musical Quodlibet, 16, pp. 78-102. http://hdl.handle.net/10017/36080

Vogel Weiss, L. (2006). Leigh Howard Stevens. Percussive Arts Society. https://www.pas.org/about/hall-of-fame/leigh-howard-stevens

Zirkle, T. A. (2003). Developing a four-mallet marimba technique featuring the alternation of mallets in each hand for linear passages and the application of this technique to transcriptions of selected keyboard works by J. S. Bach. [Tesis de Doctorado, Louisiana State University] https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3099

Anexos

Anexo 1. Stevens Grip

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Pasaje 1 con Digitación

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Pasaje 1 con Digitación

Fuente: Elaboración propia.