Lima, deciembre de 2023, 7(2), pp. 263-269

Identidades, liderazgos y transgresiones en la música peruana. Julio Mendívil / Raúl R. Romero, editores. Instituto de Etnomusicología PUCP, 2023

Aurelio Tello Malpartida

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima, Perú

![]() https://orcid.org/0000-0002-7974-7101

https://orcid.org/0000-0002-7974-7101

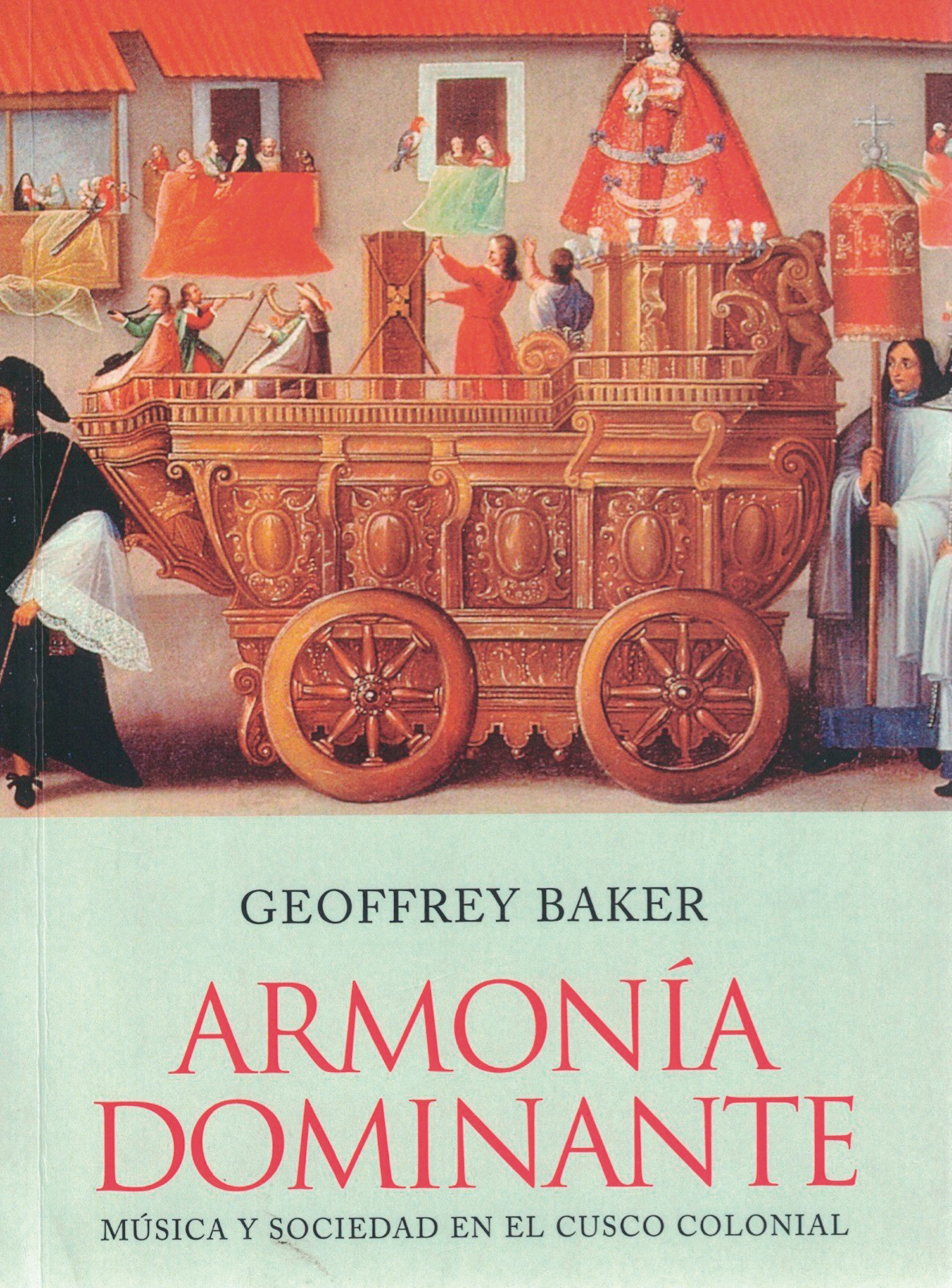

Entre los estudios que dan cuenta de la actividad musical en la imperial ciudad del Cusco, sede del antiguo Tahuantinsuyo, devenida centro nuclear de la vida cultural, artística, religiosa y de otros órdenes del mundo virreinal en el sur peruano, destaca el que hace algunos años dio a conocer Geoffrey Baker, músico e investigador británico, con el título de Imposing Harmony: Music and Society in Colonial Cusco (2008), a cuyo contenido accedimos en una ponencia en el congreso de musicología realizado en el marco del Festival de Música Barroca y Renacentista “Misiones de Chiquitos” efectuado en Santa Cruz de la Sierra en el 2008. Una docena de años después, el Fondo Editorial de la PUCP puso en circulación la versión en español de este trabajo con el título de Armonía dominante, Música y sociedad en el Cusco colonial, que amplía los horizontes de conocimiento sobre una ciudad de rico pasado histórico, en la que han quedado huellas materiales contundentes de la actividad de compositores, maestros de capilla, cantores, ministriles, ejecutantes de instrumentos y centros musicales de variado perfil: su catedral, sus parroquias, conventos, pueblos misionales o doctrinas, su universidad y, por qué no, sus calles, plazas y espacios públicos.

El autor ha realizado un trabajo de largo aliento en la vida musical de la ciudad del Cusco, desde su tesis doctoral para la Universidad de Londres en 2001, publicando artículos y colaboraciones en revistas científicas –Il Saggiatore Musicale, la Revista Andina, la Latin American Music Review y Early Music– en los que fue aportando avances que más tarde integró como capítulos a su libro de 2008, sobre todo, lo que se refería a la música en las comunidades indígenas de la región y la vida musical en conventos y monasterios.

Baker organiza su libro en cinco grandes capítulos: 1. El paisaje sonoro urbano; 2. La Catedral y el Seminario de San Antonio Abad; 3. Conventos y monasterios; 4. Las parroquias urbanas y 5. Las doctrinas de indios rurales. Cada capítulo ofrece una conclusión, dada la especificidad y diferenciación de las áreas de estudio, de los repertorios, de las prácticas musicales y de la incidencia de lo sonoro en la vida de la ciudad.

En la Introducción está la declaración de principios con los cuales Baker estudia la música en el Cusco. Apuesta por aplicar a su trabajo el concepto de “musicología urbana”, a fin de poner la mirada menos en obras y autores –que enmascaran una ausencia: la del sujeto andino– y más en la práctica musical –que abarcaba a todos los estamentos de la sociedad cusqueña, indios, mestizos, criollos y españoles–, desligándose de la musicología convencional que ponía el énfasis en las partituras y no en quienes las hacían audibles. Además, una mirada al índice señala que Baker organiza la información consensuando con lo que ya hace bastante tiempo se viene tomando como punto de partida: la vida musical durante el virreinato estuvo localizada en espacios diferenciados en los que había todo un sistema de organización y administración, con responsabilidades específicas, repertorios puntuales y finalidades exclusivas: catedrales, parroquias, conventos, colegios, misiones o doctrinas, para lo religioso; teatros, corrales de comedias, plazas y ámbitos domésticos para lo profano. El primer capítulo toca al paisaje sonoro y cómo éste se conforma por la puesta en juego de elementos que hacían del Cusco una gran caja de música. El proceso de urbanización fue inherente a la conquista y los espacios de las ciudades se diseñaron para reproducir una visión jerarquizada y estructurada a la manera europea que sirviera a la conversión religiosa y en la cual la música tuvo un papel preponderante. En la ciudad del Cusco se dieron cita una amplia gama de instituciones –iglesias parroquiales, monasterios, colegios, la catedral misma– de la cual emanaban sonidos que conectaban a la población con el espíritu religioso que expresaban. Los sonidos de las campanas recordaban el poder gemelo que operaba sobre la ciudad –los de la Iglesia y de la Corona–, y sus repiques pueden ser considerados música por su variedad de timbres, tonos, duraciones y silencios, así como la diversidad de ocasiones en que eran tocadas para significar júbilo, luto, o anunciar ceremonias civiles y religiosas. Anunciaban lo extraordinario, pero asimismo lo cotidiano, pues regulaban los horarios de la gente para el trabajo, el descanso, la devoción y la celebración. Parte del paisaje urbano lo constituían los instrumentos de gran sonoridad –trompetas, atabales– asociados al pregonero que comunicaba mensajes, órdenes y decretos que normaban la vida social. Las ceremonias civiles y el ceremonial religioso de las procesiones –la del Corpus Christi, por ejemplo– encontraron en las plazas su lugar idóneo para celebrarse. La estrecha relación entre armonía sonora, física y social, establecida en la Europa renacentista, se trasladó a América y el Cusco fue uno de los ámbitos donde tuvo plena vigencia. Sólo que esa armonía sonora fue impuesta como parte de una política de expansión europea. “La imposición de la armonía en América fue un programa multifacético efectuado en una serie de planos –físico, moral, religioso y cultural–” remarca el musicólogo inglés cuando explica la presencia de lo sonoro en el virreinato peruano.

Parte de la música de la ciudad lo conforma el conjunto de expresiones cultivado en ambientes domésticos, rastreable por la abundante cita de instrumentos –guitarras, arpas y vihuelas– en testamentos de hombres y mujeres españoles y andinos. La música no sería necesariamente profana y pudo haber tenido un matiz religioso. También, representaciones visuales dan cuenta de una asidua práctica de música secular como puede verse en las láminas de Guaman Poma de Ayala o decoraciones en muros de templos y conventos.

El capítulo 2 está dedicado al pilar de la religiosidad en cualquier ciudad de España o de la América Colonial: la catedral. Sólo que en el caso del Cusco la preeminencia musical no la tuvo la capilla catedralicia, sino la que se formó en el Seminario de San Antonio Abad, aunque hubo un grupo de cantores contratados por el cabildo de la catedral. Músicos y cantantes seminaristas solemnizaron infinidad de ceremonias dentro y fuera de los muros de la catedral y tuvieron en ella una sostenida presencia a lo largo de los tres siglos que duró el virreinato. Este capítulo le da al autor la oportunidad de hacer una revisión historiográfica acerca de la música en el Cusco colonial y trabajos señeros como los de Robert Stevenson y Samuel Claro Valdés son revisados y valorados en la medida de los aportes que dieron en su momento. Baker abunda en precisar el papel que jugó el conjunto del Seminario de San Antonio Abad en la vida musical catedralicia y de lo que representa su acervo, incluidas las comedias que se conservan en él. Hubo ocasiones en que la celebración de actos jubilares, como la llegada de un nuevo obispo o la elección del rector del Seminario como obispo del Paraguay, motivaron la composición y representación de comedias y óperas.

Este capítulo da un espacio al estudio de la participación de músicos andinos y africanos. La información aparece de manera indirecta en documentos que hablan de los indios cantores o de los yanaconas de la catedral donde se agrupaban sacristanes, campaneros y cantores. Parece que los pocos africanos músicos en el Cusco fueron trompetistas. Baker revisa también la documentación regulatoria de la vida musical como las Constituciones sinodales del obispo Gregorio de Montalvo y las necesarias interacciones institucionales entre Catedral, Seminario y parroquias varias.

Un apartado especial merecen los estudios de caso sobre músicos catedralicios. Por un lado, las familias de músicos; por otro, los músicos de la catedral. Los del siglo XVII son estudiados a partir de la consulta en fuentes de primera mano y quizá éste sea uno de los aportes esenciales del trabajo de Geoffrey Baker. Se anotan procedencias sociales, vínculos con la capilla de Seminaristas, relaciones con los conventos donde enseñaban, su actividad como organeros, el tipo de prebendas y canonjías que solicitaban y acaso llegaban a obtener, su carrera sacerdotal si vestían hábitos o sotana, el financiamiento para el desarrollo de su actividad musical con segundos empleos. No deja de sorprender que un músico del relieve de Juan de Araujo sea pasado por alto, ya que entre sus estancias como maestro de capilla en Lima y luego en La Plata –antes Charcas, luego Chuquisaca y más tarde Sucre– estuvo en el Cusco un breve periodo ocupando el mismo cargo. Araujo no es mencionado ni siquiera en una nota a pie de página o en el índice onomástico.

“Conventos y monasterios” se titula el capítulo 3. “Investigar el papel de la música en los claustros de las órdenes religiosas del Cusco resultará fundamental en una construcción de una imagen de la vida musical de la ciudad”, dice Baker, pero el que no tenga información suficiente de los conventos (casas de monjes o frailes) y monasterios (conventos femeninos) es porque, según Baker, se ha ignorado a estos espacios por parte de los musicólogos que han estudiado el periodo virreinal, aún cuando cita al imprescindible trabajo de Fernando García sobre los conventos en Lima y a pesar que él mismo afirma que los archivos conventuales o están cerrados a los investigadores o han desaparecido. Con todo, es meritorio el empeño de Baker por buscar evidencias y noticias de la música conventual cusqueña en otros archivos y fuentes de información. Así, citando a otros estudiosos como Kathryn Burns, entrega información sobre los monasterios de Santa Clara y Santa Catalina. Su consulta en el archivo de San Antonio Abad lo llevó a ver la participación de monjas en obras policorales de hasta catorce o veinte voces. No se extiende al problema de la interpretación, pero sí a la de producción de música que rebasaba las necesidades litúrgicas, obligatorias para las monjas, y servía para circunstancias festivas o jubilares. Óperas, comedias, villancicos de todo tipo y piezas instrumentales estuvieron presentes en el mundo monacal.

El convento era tenido no sólo como un espacio de retiro del mundo y confinamiento físico y espiritual, sino también como un centro de formación musical. Allí, novicias, huérfanas y expósitas aprendían canto llano, canto de órgano y ejecución instrumental, de tal manera que el hecho de dar servicio musical al convento podía servir para quedarse en él sin pago de dote e incluso ascender en la escala social de la comunidad de monjas. Baker hace reiteradas alusiones al mundo conventual de la península ibérica, citando trabajos de notables musicólogos –Robert Stevenson, María Gembero–, dado que la vida monástica reproducía los modelos venidos de España.

De manera similar, la actividad de frailes en los conventos de San Francisco, Santo Domingo, La Merced y San Agustín fue relevante en la medida en que tuvieron en sus manos la enseñanza de la doctrina. Los jesuitas, instalados en el Cusco en 1571, jugaron un papel cultural y pedagógico destacado al fundar los colegios de San Borja –para indios– y San Bernardo –para españoles–. Los cantores de estas órdenes masculinas solían reunirse en la catedral y lo hicieron en no pocas ocasiones, de lo que Baker da cuenta apelando a la consulta en una nutrida bibliografía. Algunas órdenes tuvieron incidencia en los hospitales de los monasterios, como la de San Juan de Dios, donde no actuaban los músicos catedralicios, sino externos, de origen andino, contratados para funciones diarias. Baker incluye datos sobre el enorme gasto que se hacía en músicos en vez de doctores o cirujanos. También el monasterio bethlemita y el Hospital de la Almudena organizaban actividades musicales regulares, así como el hospital de San Andrés para mujeres españolas que llamaba músicos para su fiesta patronal.

Las élites españolas e indígenas –andinas, les llama Baker– se educaron en los colegios de San Borja y San Bernardo. Músicos de ascendencia nativa eran contratados. El bajonero Juan Blas o el cantor Francisco Auca Tinco tenían el encargo de enseñar a los colegiales. Igualmente, acudiendo a datos encontrados en fuentes de segunda mano, Baker reconstruye la vida colegial en el Cusco. Para cerrar el capítulo hay una aproximación al universo de las cofradías, esas hermandades laicas de origen europeo que se diseminaron por toda Hispanoamérica. Por su naturaleza y autosuficiencia económica tuvieron cierta repercusión en la música del Cusco, ya que sus fiestas patronales solían contratar músicos y cantores. El Archivo Departamental del Cusco arrojó valiosa información sobre las cofradías, incluyendo nombres de músicos andinos como Juan Quispe Yupanqui, Baltazar Chalco y Miguel Apac Tupac, activos a inicios del siglo XVIII, y con ellos el de Joseph de Medina, pardo libre (africano libre).

El cuarto capítulo se ocupa de las parroquias urbanas, ocho de indios alrededor de la catedral, a las que no tenían acceso los españoles, cuya influencia en los naturales se consideraba perniciosa. Las parroquias, revela Baker, tenían vida propia en tanto organizaban sus fiestas patronales, sus procesiones, se vinculaban a las cofradías que proveían de recursos para contratar músicos y procuraron tener rasgos característicos, como el sonido de chirimías, trompetas y tambores, de sonoridad grande, adecuada a los espacios públicos.

Baker considera que al concentrarse los estudios musicológicos en las catedrales, se creó una imagen distorsionada del mundo musical del virreinato. La fuerza laboral, esencialmente indígena, que prestaba servicios musicales en las parroquias casi no fue tomada en cuenta. En contraparte, la labor de los maestros de capilla catedralicios, casi todos españoles, se erigió como el modelo de músico a estudiar y su obra como el modelo de música a interpretar. Para el caso del Cusco, el musicólogo inglés abordó el estudio de las ocho parroquias de indios en las cuales obtuvo noticias sorprendentes, como el financiamiento de actividades a través de las cofradías o la planificación de misas cantadas en las que se requería cantores. El capítulo deja echar una mirada a dos aspectos sustantivos: la música parroquial en el Viejo y en el Nuevo Mundo y los Patrones de formación y empleo y la circulación de los músicos. Lo primero atañe al tipo de cosas que se cantaban. Lo segundo, al material humano que cumplía tareas en una u otra iglesia. Un acápite más sociológico cierra este capítulo: el estatus socioeconómico de los músicos parroquiales. Otra vez, son fuentes secundarias de donde Baker obtiene los datos que perfilan el estatus de los músicos de parroquia, incluso viendo cómo se daba esta situación en otros lugares, peninsulares o en el Nuevo Mundo. En este punto, se presentan algunos estudios de caso que ilustran con claridad el estatus de los músicos de parroquia en el Cusco. El más emblemático resulta el de Ignacio Quispe, –Quispe es un apellido autóctono– autor de un villancico que ha sobrevivido en el Seminario de San Antonio Abad, que podría haber sido un maestro arpista activo hacia 1720.

Por último, el capítulo 5 se refiere a las doctrinas de indios rurales, espacios donde se realizó la labor de evangelización de los naturales. Abre el capítulo con una cita de Pablo José Oricaín, quien visitó Andahuaylillas en 1790, una época de intenso conservadurismo que le hizo juzgar con dureza la música que se tocaba en la noche de Navidad, teñida de sonidos profanos que evocaban minuetos y contradanzas. Lo que Baker infiere es que la práctica en estas reducciones era con frecuencia una expresión llena de hibridaciones que mezclaban lo sacro y lo profano sin mayor sentimiento de culpa.

Los intercambios musicales entre andinos y europeos se remontan a los primeros años de la conquista. Mientras que los naturales tuvieron una actitud positiva hacia la música europea, y los primeros predicadores tuvieron la misma actitud tolerante, una segunda oleada de clérigos evangelizadores juzgó la música de los indios como idólatra y buscó erradicarla. Geoffrey Baker acude a las crónicas de conquista para sustentar sus puntos de vista. El padre Acosta y Pablo de Arriaga, por ejemplo, mostraron actitudes disímiles frente a la música indígena, criticando el segundo la permisividad del primero.

También en este capítulo, Baker señala que la musicología ha obviado el estudio de la música de la comunidades rurales con la sola excepción de la realizada en la Chiquitanía, donde los jesuitas enseñaron música e introdujeron el lenguaje y la estética barroca en pleno corazón de la Amazonía. Siendo que un 85% de la población del Cusco colonial vivía en las áreas rurales, es imprescindible un examen detallado de la organización de la música en las doctrinas o parroquias de indios. Baker ve que la diferencia entre capillas urbanas y rurales era mínima y que en ambos casos, el papel del maestro de capilla era determinante para la realización de actividades musicales, pero iba más allá de lo musical ya que involucraba papeles religiosos y educacionales. Los cantores, no más de cuatro o seis, eran regidos por el maestro de capilla. Dependía de cada parroquia determinar el número de cantores, a veces violentando las normas establecidas por el virrey Toledo en 1591. Con ellos, los ministriles tenían una participación determinante en el ritual católico y en todas las parroquias estaban en uso órganos y arpas. La presencia de cantores e instrumentos sugiere la ejecución de música polifónica y quizá ello explica la inclusión del himno procesional Hanac pachap en el Ritual formulario e institución de curas de Juan Pérez Bocanegra, quien pasó más de cuarenta años enseñando la doctrina cristiana a las comunidades andinas.

Es evidente que las parroquias buscaban una autosuficiencia musical por lo que eran también centros de enseñanza donde se formaban los cantores y ministriles. Cuando no había maestro, se llamaba a alguien de afuera para que, además de tocar o cantar, enseñara a los muchachos del pueblo. Baker ilustra este aspecto citando el caso del músico Pedro Miguel, maestro cantor y organista, contratado en Coporaque, en Canas y Canchis en 1670.

Geoffrey Baker ve la práctica musical en las doctrinas rurales como el producto de una negociación antes que como una “conquista musical” –en el decir de Lourdes Turrent– equivalente a la “conquista espiritual” –como la definió Robert Ricard– que significó la evangelización. Este capítulo es muy importante porque deriva de la consulta en archivos parroquiales no consultados antes por los musicólogos del periodo virreinal y porque traza un perfil de la música en las doctrinas que abre horizontes para nuevos trabajos.

El libro de Geoffrey Baker constituye un serio aporte al conocimiento de la música en el Cusco colonial y, por extensión, en el virreinato del Perú en su conjunto. Su acuciosa mirada al pasado a través de la consulta en una rica bibliografía ─mucha de ella de corte científico-social─, en fuentes documentales de primera mano, en elementos iconográficos ─como las ilustraciones de la Nueva crónica y buen gobierno de Guaman Poma de Ayala o los lienzos de Corpus Christi─ y en textos clásicos de la musicología latinoamericana e hispana, abre insospechadas aristas al estudio de la música del periodo virreinal y resulta modélico para nuevos trabajos.